|

| A destra, Cesare Menarini in Spagna. Fonte: AICVAS |

|

| Giuseppe Mosca in Spagna. Fonte: AICVAS |

Di Cesare Menarini e di Giuseppe Mosca e della loro militanza come volontari delle

Brigate Internazionali a difesa della

Repubblica Spagnola si potevano rinvenire un tempo ampie citazioni non solo nel classico libro di Luigi Longo, ma anche in uno di Giorgio Amendola. Con l'avvento del Web si possono trovare su di loro ancora più notizie, come si riporta più avanti.

Menarini e Mosca hanno avuto la singolarità di avere vissuto a Vallecrosia; Mosca più a lungo, prima di tornare a Biella, sua zona natale; Menarini, invece, per tanti anni rimase nel ponente ligure, prima a Sanremo, poi, come detto a Vallecrosia, infine a Ventimiglia.

Certo, nella Guerra Civile di Spagna furono una quarantina i combattenti antifascisti imperiesi, arruolati nelle Brigate Internazionali. Non ebbero, tuttavia, la notorietà di Menarini e di Mosca, a loro volta meno ricordati in provincia di Imperia rispetto a Lorenzo Musso (Sumi), che durante la lotta di Liberazione divenne Commissario Politico al Comando Operativo della I^ Zona Operativa Liguria, ma soprattutto a fronte di Giuseppe Vittorio Guglielmo (Vittò, Ivano), comandante della II^ gloriosa Divisione Garibaldi "Felice Cascione" e neppure in riguardo di Carlo Farini (Simon), anch'egli già in Spagna, vice comandante del Comando militare unificato ligure, in precedenza comandante della I^ Zona e della II^ Operativa Liguria, il quale in provincia di Imperia durante la Resistenza ci era arrivato, per così dire, da emigrato.

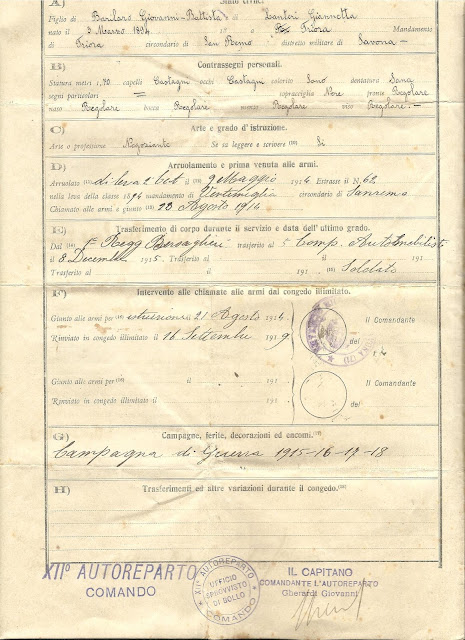

Menarini Cesare di Pietro e Malagoli Maria, 5/10/1907, Città del Lussemburgo. Autista,

comunista. Cittadino italiano nato in Lussemburgo, nel 1915 rientra a

San Felice sul Panaro insieme alla famiglia, originaria del Modenese. Il

13 gennaio 1923 espatria con regolare passaporto in Francia,

raggiungendo il padre, emigrato per lavoro l'anno precedente. Si

stabilisce prima a Homécourt, nel dipartimento della Meurthe e Mosella,

fino al 1926, poi a Le Plessis-Trévise, nel dipartimento della Valle

della Marna, nella regione dell'Ile-de-France, dove nel 1926 entra nella

Federazione giovanile del Partito comunista francese e poco dopo nei

Gruppi di lingua italiana del PCF. Nel 1928 si trasferisce a Le

Blanc-Mesnil, nel dipartimento della Senna-Saint-Denis, sempre nella

regione dell'Ile-de-France, dove svolge un'intensa attività

antifascista tra l'emigrazione italiana fino all'ottobre 1936, quando

decide di partire per difendere la Spagna repubblicana e si imbarca dal

porto di Marsiglia sulla nave "Ciudad de Barcelona”. Sbarcato ad

Alicante, raggiunge in treno Albacete, dove è arruolato nel battaglione

Garibaldi, 1. compagnia, per poi passare alla 2. e alla 3. compagnia. A

novembre combatte a Cerro de los Angeles e a Casa de Campo, dove il 20

novembre è ferito da una pallottola alla spalla sinistra. Dopo il

ricovero negli ospedali di Madrid e di Valencia, nel gennaio 1937 torna

al fronte e combatte alla Città Universitaria, a Puente de Segovia, a

Carabanchel, ad Arganda, sul Jarama, a Morata de Tajuna e a Guadalajara.

Passato alla Brigata Garibaldi, il 31 maggio 1937 è promosso sergente e

combatte a Huesca, a Brunete e in Catalogna. In seguito è al servizio

della Delegazione della Brigate Internazionali a Valencia e poi, dal

settembre 1937 al giugno 1938, alla Censura militare delle Brigate

Internazionali, a Godella, in provincia di Valencia, e a Barcellona, nel

quartiere di Sarrià. Il 10 novembre 1937 è promosso tenente e si reca

alla base di Quintanar de la Republica, che lascia il 19 novembre per

tornare in servizio. Nel febbraio 1938 è ferito al lato destro della

testa da una scheggia durante un bombardamento aereo su Valencia ed è

ricoverato all'ospedale militare cittadino. Il 4 aprile 1938 è promosso

ancora e raggiunge il grado di capitano. In agosto si frattura il piede

destro a causa di un bombardamento aereo su Barcellona ed è ricoverato

in ospedale. Il 20 agosto 1938 esce dalla Spagna per infermità e

rientra nella sua abitazione a Le Blanc-Mesnil. Il 24 agosto gli viene

tolto il gesso al piede all'ospedale di Versailles. Guarito, riprende il

lavoro di operaio edile. Nel 1940 è responsabile del Partito comunista

per il settore Parigi-Nord (Le Bourget, Le Blanc-Mesnil, Aubervilliers,

Drouot, Bobignye e altri comuni) e durante il periodo dell'occupazione

tedesca organizza un gruppo antinazista clandestino che distribuisce il

bollettino ciclostilato "La Voce degli Italiani" e materiale di

propaganda francese. Nel settembre 1940, la sua casa è perquisita dalla

polizia, ma riesce a sfuggire l'arresto e viene ospitato per alcuni mesi

da compagni di partito. Nell'agosto 1941 il Centro estero del Pcd'I lo

invia in Italia con materiale di propaganda comunista nascosto in un

baule con doppio fondo. Dopo un primo periodo presso dei parenti a

Mirandola, il 7 marzo 1942 sposa Anna Polloni e si trasferisce a San

Felice, dove lavora nel magazzino per l'ammasso della canapa, da dove

diffonde materiale di propaganda comunista. Entrato nella Resistenza con

il nome di battaglia "Andrea", è commissario politico di brigata della

Divisione Modena Armando. Riconosciuto partigiano combattente dal 1

ottobre 1943 al 31 maggio 1945 (dal 1 ottobre 1943 al 24 febbraio 1944

con il grado di sergente maggiore, dal 16 marzo 1944 al 31 maggio 1945

con il grado di maggiore). Dal 1945 al 1948 è sindaco di San Felice sul

Panaro. Successivamente impiegato comunale all'ufficio delle imposte di

consumo, nel 1956 è licenziato per attività sindacale e decide di

tornare a lavorare all'estero, in Svizzera, Germania e Francia. Nel 1962

si stabilisce a Sanremo, poi si sposta a Vallecrosia e infine a

Ventimiglia, dove muore l'11 aprile 2002.

Eventi a cui ha preso parte [nella guerra civile spagnola]:

Battaglia di Cerro de los angeles (Cerro Rojo)

Battaglia di Casa de campo

Battaglia della Città universitaria di Madrid

Battaglia di Arganda del Rey

Battaglia del Jarama

Battaglia di Morata de Tajuña

Battaglia di Guadalajara

Battaglia di Huesca

Battaglia di Brunete

Annotazioni:

Secondo il "Dizionario storico dell'antifascismo modenese", vol. 2:

"Biografie", nell'estate 1941 il gruppo antinazista organizzato da

Menarini in Francia fu incorporato nel Front National clandestino. Istituto Nazionale Ferruccio Parri

Mosca, Giuseppe

Di Giovanni e di Aurelia Cristianelli. Nato l'11 gennaio 1903 a

Cossato, residente a Chiavazza (Biella) fin dall'infanzia, fonditore.

Iscrittosi alla Camera del lavoro e successivamente alla gioventù

comunista, fu un militante molto attivo. Costretto, dopo ripetuti

scontri con i fascisti, alla vita clandestina, il 27 novembre 1927 fu

arrestato a Torino con l'accusa di appartenenza al Partito comunista e

diffusione di stampa sovversiva nelle fabbriche della città: deferito al

Tribunale speciale, fu assolto in istruttoria il 6 luglio 1928 per

insufficienza di prove. In seguito resse l'organizzazione del partito

nel Biellese. In procinto d'essere arrestato, in seguito alla scoperta

di un gruppo clandestino operante nel basso Biellese e nel Vercellese,

cui aveva fornito materiale e direttive, nel novembre 1932 riuscì ad

espatriare illegalmente in Francia, dove si stabilì a Villeurbanne. Fu

iscritto nella "Rubrica di frontiera". Nel marzo 1934, in seguito ad

indagini dell'Ovra che portarono all'arresto, in Piemonte e Lombardia,

di ventisei comunisti, tra cui alcuni biellesi, fu denunciato al

Tribunale speciale, in stato di latitanza, per attività comunista. Il 19

novembre 1936 si arruolò nel battaglione "Garibaldi". Combatté a

Boadilla del Monte, Mirabueno, Arganda, Guadalajara, dove rimase ferito.

Rientrato nella formazione, nel frattempo trasformatasi in brigata, fu

inquadrato nella 2a compagnia del 2o battaglione, con il grado di

sergente. Combatté ancora a Huesca, Brunete, Farlete, Belchite, Fuentes

de Ebro, Caspe e, promosso tenente nell'aprile del 1938, in Estremadura e

sul fronte dell'Ebro. Tornato in Francia nel febbraio del 1939, fu

internato a Saint Cyprien, Gurs e Vernet d'Ariège. Rimpatriato il 23

settembre 1941 e tradotto, in stato di arresto, a Vercelli, il 19

novembre fu condannato a cinque anni di confino. Inviato a Ventotene

(Lt), fu liberato dopo la caduta del fascismo. Partecipò alla Resistenza

nella brigata Sap biellese "Graziola" come commissario di battaglione.

Riportò una ferita. Dopo la Liberazione svolse attività sindacale nella

Fiom e politica nella Federazione comunista di Biella. Morì il 18 luglio

1992 a Biella. Fonti: Acs, Cpc, fascicolo personale; Acs, Confinati politici,

fascicolo personale; Acs, Ps aaggrr, cat. K1b-45; Apci, I comunisti

italiani nella guerra di Spagna, b. 7, vari elenchi; Anello Poma,

Antifascisti piemontesi...; Quaderno Aicvas n. 7. Biografato anche

nell'Enciclopedia dell'Antifascismo e della Resistenza e citato anche

in: I comunisti biellesi nella lotta contro il fascismo; Giacomo

Calandrone, La Spagna brucia; La Resistenza nel Biellese; Quaderno

Aicvas n. 2; Quaderno Aicvas n. 3; 60 anni di vita della Federazione

biellese e valsesiana del Pci... Si veda inoltre Autobiografia di una

guerra civile. Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nelle province di Biella e Vercelli

Adriano Maini

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)