Il 1° luglio 1992, Paolo Borsellino si trova a Roma. La sua agenda recita: «ore 9.50 - Holiday Inn; ore 15 - Dia; ore 18.30 - Parisi; ore 19.30 - Mancino; ore 20 - Dia» <68. Quello del pomeriggio alla Direzione investigativa antimafia è un appuntamento particolarmente importante, con un nuovo pentito pronto a parlare. Si tratta di Gaspare Mutolo, boss mafioso coinvolto nel Maxiprocesso del 1986 e condannato in primo grado a dieci anni di reclusione. Mutolo ha deciso di collaborare con la giustizia, proposta che gli era già stata avanzata due anni prima da Giovanni Falcone, dopo aver ricevuto notizia della strage di Capaci. Quando si trovano faccia a faccia, il pentito rivela la sua intenzione di rilasciare dichiarazioni scottanti su Domenico Signorino e Bruno Contrada: un giudice e un poliziotto, due membri delle istituzioni <69. Proprio mentre Mutolo procede declinando le sue generalità necessarie per aprire ufficialmente la verbalizzazione, Borsellino viene convocato d’urgenza al Ministero dell’Interno, dove ad attenderlo c’è Nicola Mancino.

A ricostruire gli eventi di quel pomeriggio sono due testimonianze particolarmente rilevanti. Una è quella di Rita Borsellino, sorella del magistrato, che racconta come «A un tratto, durante l'interrogatorio, Paolo riceve una telefonata, chiude il verbale, si precipita al Viminale, poi ritorna da Mutolo. Il pentito ha detto successivamente che di ritorno dal Viminale Paolo era talmente nervoso che fumava due sigarette contemporaneamente e decise di non continuare l'interrogatorio» <70. Ancora più dettagliata è la ricostruzione di Mutolo, illustrata il 21 febbraio 1996 nell’aula del processo per la strage di via D’Amelio. «Il giudice Borsellino mi viene a trovare io ci faccio un discorso molto chiaro e ci ripeto quello che io sapevo su alcuni giudici e su alcuni funzionari dello Stato molto importanti. Allora mi ricordo probabilmente che il dottor Borsellino la prima volta che mi interroga riceve una telefonata, quindi manca qualche ora e mi ricordo che quando è venuto, è venuto tutto arrabbiato, agitato, preoccupato. Io insomma non sapendo gli ho chiesto “dottore ma che cos’ha?” e lui molto preoccupato e serio mi fa che si è incontrato con il dottor Parisi e il dottor Contrada, mi dice di scrivere che il dottor Contrada era colluso con la mafia e che il giudice Signorino era amico dei mafiosi» <71.

A quel punto, dunque, Borsellino sa: è stato informato dei contatti che gli uomini dello Stato hanno con Cosa Nostra e, come logica conseguenza, il suo primo pensiero va alla morte dell’amico Falcone. Ci mette poco, il giudice, a immaginarsi quale sarà il prossimo obiettivo dei mafiosi: la sera stessa infatti, in una telefonata alla moglie, confessa sconsolato «oggi ho respirato aria di morte» <72.

Nel frattempo, però, la malavita siciliana mette in pausa la sua strategia del terrore. È ben consapevole che in Parlamento sia ancora in discussione il decreto-legge che introduce il 41 bis, da convertire entro un massimo di due mesi di tempo. L’idea è, dunque, quella di attendere l’inizio di agosto e lasciare che il provvedimento decada, per poi ricominciare da dove il progetto stesso era stato lasciato, ma a questa strategia attendista, Borsellino risponde con un’ulteriore intensificazione delle indagini.

Il 15 luglio, una scoperta lo lascia senza parole. Tornando a casa la sera dopo una faticosa giornata di lavoro, il giudice è in preda a ripetuti conati di vomito. La moglie Agnese, vedendolo, corre in suo soccorso e Borsellino le dice «sto vedendo la mafia in diretta. Ho saputo che il generale Subranni è punciutu» <73. “Punciutu”, un termine prettamente siciliano che corrisponde a “punto” e che indica un rito di affiliazione alla mafia dove alla persona in esame viene punto l’indice della mano con cui, da quel momento in poi, dovrà sparare. Per completare la cerimonia, al nuovo membro della cosca viene fatto pronunciare un impegno solenne: «giuro di essere fedele a Cosa Nostra. Possa la mia carne bruciare come questo santino se non manterrò fede al giuramento» <74. Borsellino capisce così che anche gli altissimi esponenti dell’Arma sono coinvolti e si sente circondato da traditori, sapendo che il tempo stia ormai per finire.

Il 19 luglio è una domenica di sole e il giudice si trova al mare con la famiglia, a Villagrazia di Carini. Come ogni fine settimana, nel pomeriggio torna in città, a Palermo, e si reca dalla madre che abita in Via d’Amelio 21, considerata pericolosa già da tempo perché molto stretta e senza vie di fuga. Insomma, per un uomo posto sotto costante protezione della scorta, può essere considerata una pericolosa “trappola per topi” ed è infatti stato richiesto dalle autorità della città che in quella zona venga applicato il divieto di sosta per tutte le vetture, in modo da fugare ogni possibile timore di attentato <75. Eppure, in via D’Amelio, quel 19 luglio le macchine parcheggiate sono ancora molte.

L’orologio segna quasi le 17 quando il giudice, come da programma, suona al campanello della madre. Non fa in tempo a staccare il dito dal citofono che una Fiat 126, rubata qualche giorno prima e imbottita con circa 90 chili di esplosivo, viene fatta detonare. La strada salta in aria e così decine di macchine, oltre ai corpi di Borsellino e degli uomini della scorta. Uno di loro, Antonino Vullo, rimane in vita e per descrivere quegli attimi usa parole forti. «Il giudice e i miei colleghi» - racconta - «erano già scesi dalle auto, io ero rimasto alla guida, stavo facendo manovra, stavo parcheggiando l'auto che era alla testa del corteo. Improvvisamente è stato l'inferno. Ho visto una grossa fiammata, ho sentito sobbalzare la blindata. L'onda d'urto mi ha sbalzato dal sedile. Non so come ho fatto a scendere dalla macchina. Attorno a me c'erano brandelli di carne umana sparsi dappertutto» <76.

Subito dopo l’esplosione, un uomo delle istituzioni, il capitano Arcangioli, viene ripreso dalle telecamere mentre cammina in via D'Amelio con una borsa di pelle marrone nella mano sinistra, una pettorina azzurra su cui si staglia uno stemma dorato dell'Arma e un marsupio nero attorno alla vita <77. Non si hanno prove sufficienti per stabilire con esattezza cosa abbia fatto il capitano dopo essersi allontanato, ma dalla scena del crimine sparisce l’agenda rossa di Borsellino, quella su cui era solito scrivere minuziosamente tutti i risultati delle sue indagini. L’agenda grigia, dove erano segnati gli appuntamenti, viene invece lasciata. Poche ore dopo, con due telefonate alle redazioni Ansa di Torino e Roma, una persona che si annuncia come portavoce della Falange Armata rivendica la strage.

Nelle vicinanze arrivano il figlio di Borsellino, Manfredi, e il suocero, il magistrato in pensione Angelo Pirano Leto, ex Presidente della Corte d’Appello di Palermo. Entrambi camminano attorno al cratere provocato dall’esplosione cercando notizie sul giudice. Anche la moglie vuole sapere qualcosa e telefona a chiunque per chiedere informazioni. A nessuno di loro, in quel momento, viene detta la verità <78. Intanto, al Palazzo di Giustizia di Palermo, vengono apposti i sigilli alla stanza del magistrato e così alla sua cassaforte, dove, secondo i familiari, teneva le carte di lavoro riservate. Nei giorni successivi, la cassaforte verrà aperta, ma stranamente, al suo interno, non si troverà nulla di importante <79.

[NOTE]

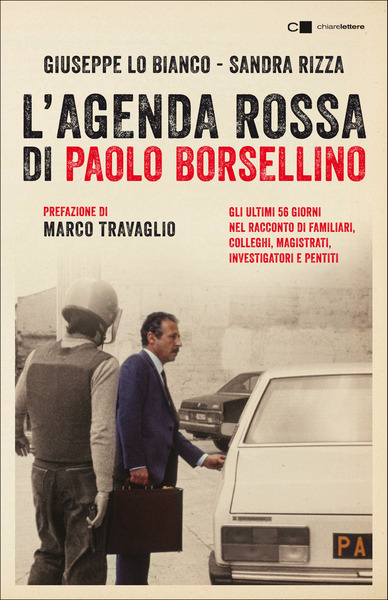

68 G. Lo Bianco e S. Rizza, L’agenda rossa di Paolo Borsellino, Chiarelettere, Milano, 2007, p. 137.

69 Ibidem, p. 140.

70 Ibidem

71 Ibidem, p. 141.

72 https://www.ilfattoquotidiano.it/2012/07/15/intervista-inedita-a-borsellino-dimenticata-negli-archivi-rai/294265/

73 https://mafie.blogautore.repubblica.it/2019/08/24/senza-titolo-2/

74 P. Grasso, A. La Volpe, Per non morire di mafia, Pickwick, Milano, 2009, p. 132.

75 http://files24.rainews.it/strage-di-via-d-amelio/la-rai-racconta-borsellino/

76 https://espresso.repubblica.it/attualita/cronaca/2013/07/18/news/via-d-amelio-ancora-troppi-misteri-1.56776

77 https://www.archivioantimafia.org/libri/borsellino_e_l_agenda_rossa.pdf

78 G. Lo Bianco e S. Rizza, L’agenda rossa di Paolo Borsellino, Chiarelettere, Milano, 2007, p. 194.

79 Ibidem, p. 196.

Nicola Corradi, La trattativa Stato-mafia: Il biennio 1992-1993 da cui è nata la "Seconda Repubblica", Tesi di laurea, Università Luiss, Anno Accademico 2020-2021

A ricostruire gli eventi di quel pomeriggio sono due testimonianze particolarmente rilevanti. Una è quella di Rita Borsellino, sorella del magistrato, che racconta come «A un tratto, durante l'interrogatorio, Paolo riceve una telefonata, chiude il verbale, si precipita al Viminale, poi ritorna da Mutolo. Il pentito ha detto successivamente che di ritorno dal Viminale Paolo era talmente nervoso che fumava due sigarette contemporaneamente e decise di non continuare l'interrogatorio» <70. Ancora più dettagliata è la ricostruzione di Mutolo, illustrata il 21 febbraio 1996 nell’aula del processo per la strage di via D’Amelio. «Il giudice Borsellino mi viene a trovare io ci faccio un discorso molto chiaro e ci ripeto quello che io sapevo su alcuni giudici e su alcuni funzionari dello Stato molto importanti. Allora mi ricordo probabilmente che il dottor Borsellino la prima volta che mi interroga riceve una telefonata, quindi manca qualche ora e mi ricordo che quando è venuto, è venuto tutto arrabbiato, agitato, preoccupato. Io insomma non sapendo gli ho chiesto “dottore ma che cos’ha?” e lui molto preoccupato e serio mi fa che si è incontrato con il dottor Parisi e il dottor Contrada, mi dice di scrivere che il dottor Contrada era colluso con la mafia e che il giudice Signorino era amico dei mafiosi» <71.

A quel punto, dunque, Borsellino sa: è stato informato dei contatti che gli uomini dello Stato hanno con Cosa Nostra e, come logica conseguenza, il suo primo pensiero va alla morte dell’amico Falcone. Ci mette poco, il giudice, a immaginarsi quale sarà il prossimo obiettivo dei mafiosi: la sera stessa infatti, in una telefonata alla moglie, confessa sconsolato «oggi ho respirato aria di morte» <72.

Nel frattempo, però, la malavita siciliana mette in pausa la sua strategia del terrore. È ben consapevole che in Parlamento sia ancora in discussione il decreto-legge che introduce il 41 bis, da convertire entro un massimo di due mesi di tempo. L’idea è, dunque, quella di attendere l’inizio di agosto e lasciare che il provvedimento decada, per poi ricominciare da dove il progetto stesso era stato lasciato, ma a questa strategia attendista, Borsellino risponde con un’ulteriore intensificazione delle indagini.

Il 15 luglio, una scoperta lo lascia senza parole. Tornando a casa la sera dopo una faticosa giornata di lavoro, il giudice è in preda a ripetuti conati di vomito. La moglie Agnese, vedendolo, corre in suo soccorso e Borsellino le dice «sto vedendo la mafia in diretta. Ho saputo che il generale Subranni è punciutu» <73. “Punciutu”, un termine prettamente siciliano che corrisponde a “punto” e che indica un rito di affiliazione alla mafia dove alla persona in esame viene punto l’indice della mano con cui, da quel momento in poi, dovrà sparare. Per completare la cerimonia, al nuovo membro della cosca viene fatto pronunciare un impegno solenne: «giuro di essere fedele a Cosa Nostra. Possa la mia carne bruciare come questo santino se non manterrò fede al giuramento» <74. Borsellino capisce così che anche gli altissimi esponenti dell’Arma sono coinvolti e si sente circondato da traditori, sapendo che il tempo stia ormai per finire.

Il 19 luglio è una domenica di sole e il giudice si trova al mare con la famiglia, a Villagrazia di Carini. Come ogni fine settimana, nel pomeriggio torna in città, a Palermo, e si reca dalla madre che abita in Via d’Amelio 21, considerata pericolosa già da tempo perché molto stretta e senza vie di fuga. Insomma, per un uomo posto sotto costante protezione della scorta, può essere considerata una pericolosa “trappola per topi” ed è infatti stato richiesto dalle autorità della città che in quella zona venga applicato il divieto di sosta per tutte le vetture, in modo da fugare ogni possibile timore di attentato <75. Eppure, in via D’Amelio, quel 19 luglio le macchine parcheggiate sono ancora molte.

L’orologio segna quasi le 17 quando il giudice, come da programma, suona al campanello della madre. Non fa in tempo a staccare il dito dal citofono che una Fiat 126, rubata qualche giorno prima e imbottita con circa 90 chili di esplosivo, viene fatta detonare. La strada salta in aria e così decine di macchine, oltre ai corpi di Borsellino e degli uomini della scorta. Uno di loro, Antonino Vullo, rimane in vita e per descrivere quegli attimi usa parole forti. «Il giudice e i miei colleghi» - racconta - «erano già scesi dalle auto, io ero rimasto alla guida, stavo facendo manovra, stavo parcheggiando l'auto che era alla testa del corteo. Improvvisamente è stato l'inferno. Ho visto una grossa fiammata, ho sentito sobbalzare la blindata. L'onda d'urto mi ha sbalzato dal sedile. Non so come ho fatto a scendere dalla macchina. Attorno a me c'erano brandelli di carne umana sparsi dappertutto» <76.

Subito dopo l’esplosione, un uomo delle istituzioni, il capitano Arcangioli, viene ripreso dalle telecamere mentre cammina in via D'Amelio con una borsa di pelle marrone nella mano sinistra, una pettorina azzurra su cui si staglia uno stemma dorato dell'Arma e un marsupio nero attorno alla vita <77. Non si hanno prove sufficienti per stabilire con esattezza cosa abbia fatto il capitano dopo essersi allontanato, ma dalla scena del crimine sparisce l’agenda rossa di Borsellino, quella su cui era solito scrivere minuziosamente tutti i risultati delle sue indagini. L’agenda grigia, dove erano segnati gli appuntamenti, viene invece lasciata. Poche ore dopo, con due telefonate alle redazioni Ansa di Torino e Roma, una persona che si annuncia come portavoce della Falange Armata rivendica la strage.

Nelle vicinanze arrivano il figlio di Borsellino, Manfredi, e il suocero, il magistrato in pensione Angelo Pirano Leto, ex Presidente della Corte d’Appello di Palermo. Entrambi camminano attorno al cratere provocato dall’esplosione cercando notizie sul giudice. Anche la moglie vuole sapere qualcosa e telefona a chiunque per chiedere informazioni. A nessuno di loro, in quel momento, viene detta la verità <78. Intanto, al Palazzo di Giustizia di Palermo, vengono apposti i sigilli alla stanza del magistrato e così alla sua cassaforte, dove, secondo i familiari, teneva le carte di lavoro riservate. Nei giorni successivi, la cassaforte verrà aperta, ma stranamente, al suo interno, non si troverà nulla di importante <79.

[NOTE]

68 G. Lo Bianco e S. Rizza, L’agenda rossa di Paolo Borsellino, Chiarelettere, Milano, 2007, p. 137.

69 Ibidem, p. 140.

70 Ibidem

71 Ibidem, p. 141.

72 https://www.ilfattoquotidiano.it/2012/07/15/intervista-inedita-a-borsellino-dimenticata-negli-archivi-rai/294265/

73 https://mafie.blogautore.repubblica.it/2019/08/24/senza-titolo-2/

74 P. Grasso, A. La Volpe, Per non morire di mafia, Pickwick, Milano, 2009, p. 132.

75 http://files24.rainews.it/strage-di-via-d-amelio/la-rai-racconta-borsellino/

76 https://espresso.repubblica.it/attualita/cronaca/2013/07/18/news/via-d-amelio-ancora-troppi-misteri-1.56776

77 https://www.archivioantimafia.org/libri/borsellino_e_l_agenda_rossa.pdf

78 G. Lo Bianco e S. Rizza, L’agenda rossa di Paolo Borsellino, Chiarelettere, Milano, 2007, p. 194.

79 Ibidem, p. 196.

Nicola Corradi, La trattativa Stato-mafia: Il biennio 1992-1993 da cui è nata la "Seconda Repubblica", Tesi di laurea, Università Luiss, Anno Accademico 2020-2021