|

| San Giovanni, Frazione di Sanremo (IM): campagne abbandonate |

Si presta a qualche considerazione di carattere locale la recensione di

Marco Belpoliti a "Lettere a Chichita (1962-1963)" a cura di Giovanna

Calvino, volume dato in uscita presso Mondadori e recensione apparsa

sabato 7 ottobre scorso su "la Repubblica" con il titolo «Italo Calvino:

“Perché credo negli angeli”» - e sommario «In un suo manoscritto il

grande autore svela gli incontri con alcune figure che hanno avuto su di

lui un’influenza benefica o salvifica. E su Robinson l’intervista alla

figlia e un racconto in esclusiva» -. Dalla scheda di presentazione del

citato libro, come già pubblicata, invece, dalla casa editrice milanese

sul Web, si possono estrapolare queste parole: "Il primo appuntamento

con Chichita, a Parigi nell'aprile 1962, è uno dei momenti che Calvino

identificava come cruciali nella propria parabola esistenziale, insieme

alla partecipazione alla Resistenza e all'ingresso nella casa editrice

Einaudi [...] Ritrovate dalla figlia Giovanna, quelle missive del

1962-1963 sono qui pubblicate per la prima volta assieme a un testo

inedito coevo, 'Sulla natura degli angeli', e a una delle risposte di

Chichita. Se ne ricava l'affresco di una quotidianità ricca e

sfaccettata: oltre alle immancabili incomprensioni della comunicazione a

distanza, l'attesa degli incontri con la donna amata, le complicazioni

logistiche degli spostamenti (Sanremo-Torino-Roma-Parigi), le luci e le

ombre del lavoro editoriale, l'irresistibile richiamo della vocazione

letteraria".

Il giornalista concentra la sua attenzione sul manoscritto, di cui riporta anche la data: primo ottobre 1963.

Da

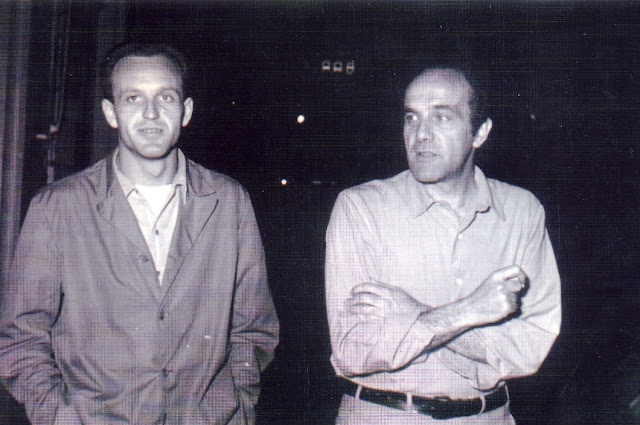

Belpoliti vengono citati tre ex partigiani di Sanremo, ricordati con

particolare intensità ("«in sodalizio fraterno» legato a «un'allegria

che mai nessuna compagnia d'amici mi ridarà così piena»") da Italo

Calvino nel predetto documento, Adriano S., Pier delle Vigne (Pietro

Sughi) e Jaurès Sughi (Leone), "altri angeli dei suoi [dello scrittore]

inizi: i compagni della Resistenza, quelli che l'hanno introdotto nella

lotta partigiana [...] ex-boxeur, futuro gangster [il primo] [...]

avanzo della legione Straniera [il secondo], l'altro avanzo di galera

[il terzo]". Probabilmente si tratta del primo documento in cui Calvino

abbia scritto in modo esplicito di questi suoi vecchi sodali, con i loro nomi e

cognomi veri o con i loro nomi di battaglia: Calvino, uso del resto a

scrivere in terza persona, nei suoi lavori celava sotto nomi di fantasia

personaggi reali, come è stato in diverse pagine per i fratelli Sughi.

Adriano S. è da identificare con

Adriano (Riccardo) Siffredi, non fosse altro per il fatto che si riporta

la notizia della sua morte come avvenuta a Dien Bien Phu, come noto

luogo della sconfitta subita nel 1954 dall'esercito francese contro i

Việt Minh guidati dal generale Giap, sconfitta che portò alla fine di

quella guerra, con i conseguenti accordi di pace di Ginevra, i quali

sancirono l'indipendenza - anche se poi la storia vide altri tragici

eventi, come la guerra in Vietnam che coinvolse gli Stati Uniti -

dell'Indocina. Questa deduzione attinente la figura di Siffredi può

essere fatta alla luce di una tradizione orale che, in quanto tale, si

lascia in queste righe in un alone di indeterminatezza. Sarà sufficiente

aggiungere qualche frase desunta da un articolo, senza titolo, se non

quello della rubrica, "Corriere di Sanremo", della "Cronaca di Imperia"

de "Il Lavoro Nuovo" (all'epoca quotidiano, con sede a Genova, del

Partito Socialista) di domenica 2 ottobre 1955, in una copia conservata

da Giorgio Loreti, infaticabile animatore delle iniziative dell'Unione Culturale

di Bordighera: "E' tornato dopo la lunga assenza, attraverso diecimila

miglia di quel mare che amò con passione quasi morbosa, è tornato ai

fiori e agli olivi della sua terra cui donò nei giorni dell'ira e del

riscatto l'indomito ardore della giovinezza Adriano Siffredi, il

«Riccardo» della nostra lotta [...] Non altrimenti vogliamo ricordarlo

questo ventenne comandante partigiano, terrore ai nemici, esempio ai

compagni, sprone agli ignavi: tutto il resto si spegne dinanzi alla luce

che promana dalla sue gesta: Bignone, San Romolo, Borello, Via Privata,

Piazza Colombo, Villa Impero... ovunque vi era un'azione da compiere,

un amico da salvare, un nemico da snidare Adriano Siffredi ed i

ragazzi-eroi della Matteotti furono sul posto, senza nulla chiedere se non di marciare alla testa dell'Esercito di Liberazione [...]". Il padre, Adolfo Siffredi, patriota antifascista (Fifo), fu il primo sindaco di Sanremo alla Liberazione. La figlia, Eleonora Siffredi,

è una valente artista. Riferimenti ad Adriano Siffredi, poi, risultano

in modo confuso in dichiarazioni contorte ed evasive contenute nel

Diario (brogliaccio) del distaccamento di Sanremo della Brigata Nera "A.

Padoan", documento di cui si dirà meglio dopo.

|

| Una pagina del brogliaccio della Brigata Nera di Sanremo in cui appare più volte il nome di Adriano Siffredi |

|

| Lo schizzo della zona di San Giovanni a Sanremo fatto da un brigatista nero |

|

| La copia del documento di identità di Pietro Sughi nel brogliaccio della Brigata Nera di Sanremo |

La pagina in questione riporta anche uno schizzo della zona; la stesura del brogliaccio viene interrotta pochi giorni dopo, per lo meno nella copia in dotazione a Paolo Bianchi di Sanremo, da cui qui si attinge; a gennaio 1945 in questo diario viene, altresì, allegata la carta d'identità di Pietro Sughi o una sua riproduzione.