A

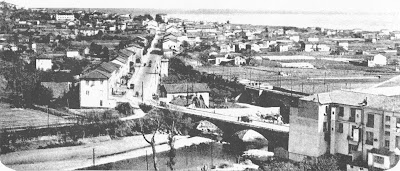

lungo nel 1939 un uomo, nella bella stagione vestito con un abito di

lino chiaro, sostava sull'ingresso dell'albergo dove alloggiava, posto

davanti alla stazione ferroviaria di Ventimiglia.

La tradizione orale lo ha identificato con una delle persone che organizzavano a pagamento in quel periodo - ma costui con maggiore energia, perché per lo più con una piccola flottiglia di barche a motore appositamente allestita - viaggi clandestini verso la Francia di ebrei stranieri, cacciati dall'Italia dalle leggi "razziali" del regime fascista, il quale spesso tollerava tali fughe: questi fatti sono stati puntualmente rievocati da Paolo Veziano sia in "Ombre di confine: l'emigrazione clandestina degli ebrei stranieri dalla Riviera dei fiori verso la Costa Azzurra. 1938-1940 (Alzani, 2001) che in "Ombre al confine. L’espatrio clandestino degli Ebrei dalla Riviera dei Fiori alla Costa Azzurra. 1938-1940" (Fusta, 2014).

Nei primi mesi del 1939 Rachele Zitomirski, di famiglia ebrea russa, ricevette l'abilitazione ad esercitare la professione di farmacista, come il padre, che da tempo la farmacia l'aveva aperta in Vallecrosia.

Zitomirski padre, lo scienziato Serge Voronoff da Grimaldi e il commerciante Ettore Bassi da Ventimiglia centro, tutti ebrei, erano molto attivi, sostenendole anche con contributi in danaro, con le organizzazioni di soccorso ai profughi ebrei Delasem (Delegazione assistenza emigranti) ed il precedente Comasebit, poi sciolto d'autorità.

Francesco Biamonti, ancora bambino, se non vide, in quell'anno, sentì parlare di ebrei fuggiaschi in transito dalla zona intemelia, ma ne fece con i fratelli esperienza diretta in collina sopra San Biagio della Cima, il loro paese, negli anni ancora più tremendi della seconda guerra mondiale: avrebbe poi scolpito nei suoi romanzi quelle tragiche vicende con parole memorabili.

Nel 1939 continuavano a passare la frontiera di Ventimiglia con la Francia, in una direzione e nell'altra, anche esuli politici o loro familiari, seppure in numero ridotto rispetto agli anni precedenti. Non sempre in regola con i documenti, anche tra di loro furono numerosi i fermi e gli arresti. A prescindere - va da sé - dai clandestini per necessità.

La tradizione orale lo ha identificato con una delle persone che organizzavano a pagamento in quel periodo - ma costui con maggiore energia, perché per lo più con una piccola flottiglia di barche a motore appositamente allestita - viaggi clandestini verso la Francia di ebrei stranieri, cacciati dall'Italia dalle leggi "razziali" del regime fascista, il quale spesso tollerava tali fughe: questi fatti sono stati puntualmente rievocati da Paolo Veziano sia in "Ombre di confine: l'emigrazione clandestina degli ebrei stranieri dalla Riviera dei fiori verso la Costa Azzurra. 1938-1940 (Alzani, 2001) che in "Ombre al confine. L’espatrio clandestino degli Ebrei dalla Riviera dei Fiori alla Costa Azzurra. 1938-1940" (Fusta, 2014).

Nei primi mesi del 1939 Rachele Zitomirski, di famiglia ebrea russa, ricevette l'abilitazione ad esercitare la professione di farmacista, come il padre, che da tempo la farmacia l'aveva aperta in Vallecrosia.

Zitomirski padre, lo scienziato Serge Voronoff da Grimaldi e il commerciante Ettore Bassi da Ventimiglia centro, tutti ebrei, erano molto attivi, sostenendole anche con contributi in danaro, con le organizzazioni di soccorso ai profughi ebrei Delasem (Delegazione assistenza emigranti) ed il precedente Comasebit, poi sciolto d'autorità.

Francesco Biamonti, ancora bambino, se non vide, in quell'anno, sentì parlare di ebrei fuggiaschi in transito dalla zona intemelia, ma ne fece con i fratelli esperienza diretta in collina sopra San Biagio della Cima, il loro paese, negli anni ancora più tremendi della seconda guerra mondiale: avrebbe poi scolpito nei suoi romanzi quelle tragiche vicende con parole memorabili.

Nel 1939 continuavano a passare la frontiera di Ventimiglia con la Francia, in una direzione e nell'altra, anche esuli politici o loro familiari, seppure in numero ridotto rispetto agli anni precedenti. Non sempre in regola con i documenti, anche tra di loro furono numerosi i fermi e gli arresti. A prescindere - va da sé - dai clandestini per necessità.

L'8

ottobre 1939 veniva arrestato a Nizza nella sua abitazione di Piazza

Saluzzo, in conseguenza - con lo scoppio della seconda guerra mondiale -

della messa fuori legge del suo partito, il deputato comunista Virgile Barel, già impegnato nell'assistenza ai fuggiaschi ebrei riusciti ad arrivare nel dipartimento con la sezione locale del Comitato denominato in acronimo CAR

(sulla cui ampiezza in territorio nazionale si potrebbe leggere, in

francese, di Vicki Caron "Les politiques de la frustration: le renouveau

de l’effort juif de secours. 1936-1940)": si ha contezza di questo per

uno dei paradossi della storia, in base al quale una lettera di questo

sodalizio datata 5 dicembre 1939, pubblicata dal citato "Ombre di

confine" di Paolo Veziano, annoverava ancora Barel nel Comitato d'Onore

allorquando era già incarcerato. Si può annotare brevemente a margine

che Barel fu maestro elementare - che seguiva una pedagogia innovativa e

progressista - del futuro comandante partigiano imperiese Giuseppe

Vittorio Guglielmo (Vittò),

che non ne dimenticò mai gli insegnamenti morali; che fu alla fine

degli anni Venti diffusore de "La Riscossa", periodico in lingua

italiana, che i nostri emigrati comunisti non distribuivano più per non

incappare, loro stranieri, nei controlli di polizia; che il figlio Max

Barel, cui è intestata una piazza a Nizza, quella d'arrivo dalla Moyenne

Corniche, cadde da partigiano nel centro della Francia; che Barel tornò

nel dopoguerra alcune volte all'Assemblea Nazionale, tanto da esserne

definito il decano; che Barel già nel 1971 chiedeva nel massimo consesso

l'attivazione per l'estradizione del criminale nazista Klaus Barbie.

Nel 1939 cospiravano contro il regime fascista a Bordighera Guido Seborga, che era in contatto con altri antifascisti a Torino, Renato Brunati, destinato ad essere fucilato nella strage del Turchino a maggio 1944, Lina Meiffret, che riuscì a tornare viva dalla deportazione in Germania e Giuseppe Porcheddu, che nella città delle palme era appena arrivato forse per essere più vicino al fratello avvocato. Altri antifascisti della cittadina non si erano ancora messi in contatto con i primi.

Nel 1939 vennero raggiunti dai genitori, sempre a Bordighera, i fratelli Asiani, torchiati, finita la guerra, da agenti del servizio segreto statunitense, probabilmente per essere indotti a diventare spie al loro seguito, non tanto per malefatte compiute, come in altri casi, ma per la comprovata conoscenza del territorio a cavallo del confine ligure con la Francia.

Secondo il figlio, che oggi ricerca informazioni e documenti in merito, il padre, Nathan Schmierer, nato a Schaje Podowzyka il 13 ottobre 1907, si trovava già a Sanremo nel 1939. Il mentovato e la moglie Anny Riendl risultavano ebrei stranieri il 24 aprile 1940 per il Ministero degli Interni come da comunicazione che mandava alla Prefettura di Imperia: sussistono ancora sue tracce di internamento a Padova per l'arco aprile-agosto 1943.

A dicembre 1939 Dora Kellner, partita da Sanremo, incontrava in una stazione ferroviaria di Parigi l'ex marito Walter Benjamin. I due grandi intellettuali ebrei - lei, ingiustamente, molto meno nota - non si rividero più; loro figlio Stefan era già in salvo a Londra; la pensione nella città dei fiori, Villa Verde, da cui erano passati tanti loro parenti, amici e conoscenti, ormai gestita - data la normativa antiebraica - in modo surrettizio dalla donna, che se ne era occupata in quei tristi momenti di persecuzioni per meri motivi di sostentamento economico, era ormai in procinto di subire un fallimento, dopo il quale anche Dora passò oltre Manica abbandonando per sempre, a differenza del figlio che visitò la vecchia casa nel 1958, la Riviera.

Adriano Maini

Nel 1939 cospiravano contro il regime fascista a Bordighera Guido Seborga, che era in contatto con altri antifascisti a Torino, Renato Brunati, destinato ad essere fucilato nella strage del Turchino a maggio 1944, Lina Meiffret, che riuscì a tornare viva dalla deportazione in Germania e Giuseppe Porcheddu, che nella città delle palme era appena arrivato forse per essere più vicino al fratello avvocato. Altri antifascisti della cittadina non si erano ancora messi in contatto con i primi.

Nel 1939 vennero raggiunti dai genitori, sempre a Bordighera, i fratelli Asiani, torchiati, finita la guerra, da agenti del servizio segreto statunitense, probabilmente per essere indotti a diventare spie al loro seguito, non tanto per malefatte compiute, come in altri casi, ma per la comprovata conoscenza del territorio a cavallo del confine ligure con la Francia.

Secondo il figlio, che oggi ricerca informazioni e documenti in merito, il padre, Nathan Schmierer, nato a Schaje Podowzyka il 13 ottobre 1907, si trovava già a Sanremo nel 1939. Il mentovato e la moglie Anny Riendl risultavano ebrei stranieri il 24 aprile 1940 per il Ministero degli Interni come da comunicazione che mandava alla Prefettura di Imperia: sussistono ancora sue tracce di internamento a Padova per l'arco aprile-agosto 1943.

A dicembre 1939 Dora Kellner, partita da Sanremo, incontrava in una stazione ferroviaria di Parigi l'ex marito Walter Benjamin. I due grandi intellettuali ebrei - lei, ingiustamente, molto meno nota - non si rividero più; loro figlio Stefan era già in salvo a Londra; la pensione nella città dei fiori, Villa Verde, da cui erano passati tanti loro parenti, amici e conoscenti, ormai gestita - data la normativa antiebraica - in modo surrettizio dalla donna, che se ne era occupata in quei tristi momenti di persecuzioni per meri motivi di sostentamento economico, era ormai in procinto di subire un fallimento, dopo il quale anche Dora passò oltre Manica abbandonando per sempre, a differenza del figlio che visitò la vecchia casa nel 1958, la Riviera.

Adriano Maini

.JPG)

.jpg)

.jpg)