Felix, di concerto con Hans Senner, organizzò una trappola

che avrebbe permesso la cattura dei nuovi arrivati. Felix lasciò tre

uomini - Wihlelm Schönherr alias William, Schmidt e l’italiano Nino

Bertola - nella casa di Marina San Giuseppe a Ventimiglia e, con

il corpo di Punzi, ritornò verso Sanremo. Era necessario non far

sapere al nemico che Punzi era morto e che i documenti contenuti nel suo

zaino erano ormai in mano tedesca. Il corpo di Punzi fu abbandonato sul

bordo della strada, poco prima dell’entrata in Sanremo. Una telefonata

anonima informò il comando di polizia che un uomo giaceva privo di vita

lungo la strada che collegava Ospedaletti con Sanremo. Punzi venne,

pertanto, seppellito dalle autorità municipali di Sanremo come ignoto.

Felix, appena giunto a Villa Aloha, sebbene l’alba non fosse ancora

spuntata, telefonò a Milano dove il suo capo, Georg Sessler, si era

recato e si trovava negli uffici di via Ariosto dell’intelligence della

Kriegsmarine (Marinenachrichtendienst MND III) di cui faceva parte. Un

suo dipartimento, il B-Dienst, era specializzato nell'intercettazione,

nella registrazione, nella decodifica e nell'analisi delle comunicazioni

nemiche. A Sanremo, nella Pensione delle Palme, si trovava il centro di

ascolto di questa struttura, dove più di una ventina di operatori erano

costantemente intenti a registrare le comunicazioni alleate. Il comando

della struttura, che dipendeva direttamente dal comando di Merano, era

affidato al capitanleutnant Georg Sessler, ventisettenne con alle spalle

anni di esperienze maturate nei servizi segreti tedeschi, già coinvolto nell'interrogatorio di alcuni dei quindici soldati americani della missione Ginny prima catturati, poi massacrati dai nazisti vicino a Bocca di Magra.

Visualizzazione post con etichetta gennaio. Mostra tutti i post

Visualizzazione post con etichetta gennaio. Mostra tutti i post

martedì 4 febbraio 2025

Il corpo del capitano Punzi fu abbandonato sul bordo della strada

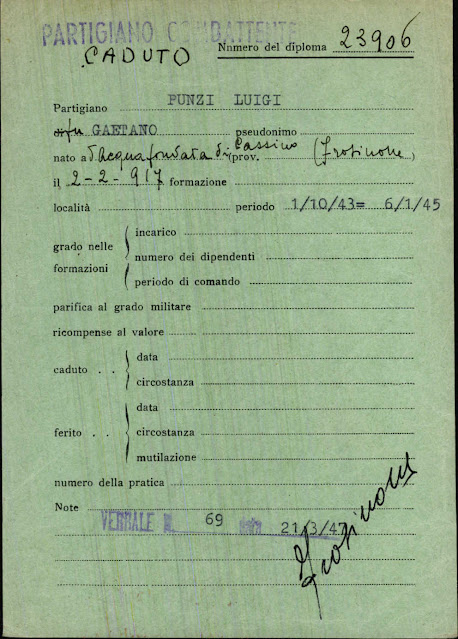

Il capitano Luigi Gino Punzi il 4

gennaio 1945 venne a tradimento gravemente colpito alla testa con una scure in una casa di Marina San Giuseppe di Ventimiglia

da un pescatore-contrabbandiere, al quale si era rivolto per un rientro

clandestino in Francia, e venne finito il giorno dopo con un colpo di

pistola alla testa dal sergente telegrafista Schönherr della marina

tedesca su ordine del suo superiore Leon Jacobs, alias Felix.

Eros (Eros Ghirardosi) era uno dei due radiotelegrafisti che, condotti da Amilcare Bric e Brac

Allegretti, dovevano raggiungere Luigi Punzi a Marina San Giuseppe di

Ventimiglia (IM) proprio nell'appartamento di Allegretti, ma che, una

volta incappato nella mortale aggressione il loro

referente capitano Gino, caddero, subendo ciascuno diversa sorte, nella trappola tesa loro dagli uomini dei servizi informativi (SRA) della Marina Militare (Kriegsmarine) tedesca di stanza a Sanremo. Eros

per almeno quindici giorni fu costretto a trasmettere falsi messaggi

agli americani del Servizio OSS, che non lo preventivamente avevano

fornito di un codice d'allarme in caso di caduta in mano nemica. Secondo

alcune fonti nel novero dei diversi danni procurati agli alleati ed

alla resistenza dai falsi messaggi di Eros, fatti trasmettere dagli specialisti all'OSS antenna di Nizza grazie al citato arresto, spicca l'induzione all'aviolancio

su Cima Marta del 23 febbraio 1945, che si risolse in un disastro per i

partigiani, con perdita del materiale, recuperato dai tedeschi, e la

morte di almeno quattro garibaldini sia lo sviluppo delle circostanze che avevano già portato l'8 febbraio al grave ferimento del comandante partigiano Stefano Carabalona (Leo).

Etichette:

1945,

4,

B-Dienst,

capitano,

gennaio,

Gino,

Giuseppe,

Luigi Punzi,

Marina,

Nizza,

OSS,

partigiani,

San,

tedeschi,

Ventimiglia (IM)

sabato 21 dicembre 2024

Il capitano Gino

Un libro recente si sofferma anche sulla figura del capitano Gino Punzi:

Giorgio Caudano (con Paolo Veziano), “Dietro le linee nemiche. La

guerra delle spie al confine italo-francese 1944-1945” (Regione Liguria -

Consiglio Regionale, IsrecIm, Fusta editore, 2024). Sul capitano Gino

si era già applicato integralmente, invece, Francesco Mocci, (marito di

una nipote di Luigi Punzi) in "Il capitano Gino Punzi, alpino e

partigiano" <(con il contributo di Dario Canavese di Ventimiglia),

Alzani Editore, Pinerolo (TO), 2019>, per la cui stesura l'autore si è

potuto avvalere di alcune ricerche e segnalazioni, per l'appunto, del

mentovato Dario Canavese, tra le quali il memoriale dell'ex poliziotto

repubblichino Antonio Panascì (che collaborava clandestinamente con

antifascisti della provincia di Imperia), memoriale già pubblicato

integralmente nei volumi III e V della Storia della Resistenza Imperiese

di Francesco Biga e fondamentale per conoscere i movimenti ed alcuni

contatti del capitano Gino da dicembre 1943 al momento della sua morte.

Da parte mia, dopo l'uscita del libro di Mocci, venne la segnalazione a

diversi ricercatori della vera paternità di un altro documento,

quello di Giuseppe Porcheddu, che, sul tema specifico, certifica i

rapporti tra Punzi e l'estensore: ne ha tenuto conto Sergio Favretto per

il suo Partigiani del mare. Antifascismo e Resistenza sul confine ligure-francese (Seb27, Torino, 2022).

Mi preme allora riepilogare - può essere utile come se fosse una sorta di recensione - come pian piano ho conosciuto questo eroe della Resistenza.

Tutto cominciò quando pubblicai su di questo blog qualche nota, desunta da alcune testimonianze di momenti della Resistenza comprese in "Gruppo Sbarchi Vallecrosia" (Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Imperia, 2007) del compianto Giuseppe “Mac” Fiorucci, in cui apparivano brevi riferimenti alla tragica morte del capitano Gino Punzi.

Dapprima mi chiese notizie un lontano cugino del capitano, che (desumo) ha messo in moto altri familiari per la stesura della menzionata, notevole biografia di Gino Punzi, molto ampia soprattutto per quanto cocerne gli anni della sua carriera militare. Indi mi contattò il nipote di un partigiano francese già operante a Peille, villaggio non lontano da Nizza, perché gli risultava in modo ufficiale che il capitano Gino aveva combattuto nel locale maquis. Poco dopo ancora un esponente del Gruppo Alpini a riposo mi annunciò che era stata appena rinvenuta, abbandonata in una discarica, la croce di marmo dedicata appena finita la guerra al capitano.

Non ho, come faccio tuttora, approfondito la combinazione dei succitati avvenimenti, ma penso che siano stati tutti utili a varie iniziative, non solo quelle sin qui citate, ma anche altre, come il riposizionamento, avvenuto alla presenza di familiari del capitano, della lapide in Sant’Antunin di Ventimiglia, sito simbolo del locale Gruppo Alpini.

Aggiungo che il capitano Gino era stato insignito - alla memoria - nel 1948 di medaglia d’argento al valore militare con la seguente motivazione “Combattente in territorio oltre confine non si arrendeva ai tedeschi ed in impari lotta opponeva fiera resistenza mantenendo alto l’onore e il valore del soldato italiano. Benché ferito riusciva a sfuggire alla cattura e unitosi al movimento clandestino francese organizzava la partecipazione al “Maquis” di formazioni partigiane composte di connazionali in Francia. A Peille, Peiracava e alla Turbie si univa ad essi ed eseguiva ardite missioni per collegare e coordinare nella zona di frontiera ed in quella rivierasca l’azione dei partigiani francesi e italiani. Mentre rientrava alla base di ritorno da una missione particolarmente rischiosa, veniva proditoriamente colpito da un sicario prezzolato che lo finiva a colpi di scure. Cadeva nel compimento del dovere dopo aver riassunto nella sua opera le belle virtù come militare e partigiano d’Italia” - Alpi Marittime - Ventimiglia, 8 settembre 1943 - 6 gennaio 1945”. La data dell’attentato al capitano, tuttavia, è quella del quattro gennaio 1945, mentre quella indicata dal Ministero corrisponde al giorno in cui gli venne impartito un colpo di grazia per ordine di un graduato dei servizi segreti della Marina da guerra teutonica, accorso con suoi uomini sul luogo del misfatto chiamato dal traditore.

Ho rinvenuto in mie ricerche diverse volte brevi accenni alle iniziative di Punzi: ne ho talvolta riportato gli estremi in altri miei blog più mirati sulla storia, per lo più intrecciati a testimonianze di altri valorosi partigiani, per cui mi dispiace alquanto non riprendere in questa occasione tante fila di un discorso affascinante, benché complesso.

Sono rimasto, invero, affascinato dalla parabola di combattente per i valori della democrazia, della libertà e della lotta contro il nazi-fascismo del capitano Gino, venuto a morire nella mia città natale dalla lontana Acquafondata (FR), dove era nato nel 1917. Intrigante sarebbe anche appurare in quale veste alla fine del 1943 (gli Alleati erano ancora lontani da questo confine marittimo italo-francese) il Punzi iniziasse ad operare per la creazione di una rete clandestina di spionaggio e di azioni antifasciste. Una domanda che appare anche nel citato libro di Mocci.

Mi preme allora riepilogare - può essere utile come se fosse una sorta di recensione - come pian piano ho conosciuto questo eroe della Resistenza.

Tutto cominciò quando pubblicai su di questo blog qualche nota, desunta da alcune testimonianze di momenti della Resistenza comprese in "Gruppo Sbarchi Vallecrosia" (Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Imperia, 2007) del compianto Giuseppe “Mac” Fiorucci, in cui apparivano brevi riferimenti alla tragica morte del capitano Gino Punzi.

Dapprima mi chiese notizie un lontano cugino del capitano, che (desumo) ha messo in moto altri familiari per la stesura della menzionata, notevole biografia di Gino Punzi, molto ampia soprattutto per quanto cocerne gli anni della sua carriera militare. Indi mi contattò il nipote di un partigiano francese già operante a Peille, villaggio non lontano da Nizza, perché gli risultava in modo ufficiale che il capitano Gino aveva combattuto nel locale maquis. Poco dopo ancora un esponente del Gruppo Alpini a riposo mi annunciò che era stata appena rinvenuta, abbandonata in una discarica, la croce di marmo dedicata appena finita la guerra al capitano.

Non ho, come faccio tuttora, approfondito la combinazione dei succitati avvenimenti, ma penso che siano stati tutti utili a varie iniziative, non solo quelle sin qui citate, ma anche altre, come il riposizionamento, avvenuto alla presenza di familiari del capitano, della lapide in Sant’Antunin di Ventimiglia, sito simbolo del locale Gruppo Alpini.

Aggiungo che il capitano Gino era stato insignito - alla memoria - nel 1948 di medaglia d’argento al valore militare con la seguente motivazione “Combattente in territorio oltre confine non si arrendeva ai tedeschi ed in impari lotta opponeva fiera resistenza mantenendo alto l’onore e il valore del soldato italiano. Benché ferito riusciva a sfuggire alla cattura e unitosi al movimento clandestino francese organizzava la partecipazione al “Maquis” di formazioni partigiane composte di connazionali in Francia. A Peille, Peiracava e alla Turbie si univa ad essi ed eseguiva ardite missioni per collegare e coordinare nella zona di frontiera ed in quella rivierasca l’azione dei partigiani francesi e italiani. Mentre rientrava alla base di ritorno da una missione particolarmente rischiosa, veniva proditoriamente colpito da un sicario prezzolato che lo finiva a colpi di scure. Cadeva nel compimento del dovere dopo aver riassunto nella sua opera le belle virtù come militare e partigiano d’Italia” - Alpi Marittime - Ventimiglia, 8 settembre 1943 - 6 gennaio 1945”. La data dell’attentato al capitano, tuttavia, è quella del quattro gennaio 1945, mentre quella indicata dal Ministero corrisponde al giorno in cui gli venne impartito un colpo di grazia per ordine di un graduato dei servizi segreti della Marina da guerra teutonica, accorso con suoi uomini sul luogo del misfatto chiamato dal traditore.

Ho rinvenuto in mie ricerche diverse volte brevi accenni alle iniziative di Punzi: ne ho talvolta riportato gli estremi in altri miei blog più mirati sulla storia, per lo più intrecciati a testimonianze di altri valorosi partigiani, per cui mi dispiace alquanto non riprendere in questa occasione tante fila di un discorso affascinante, benché complesso.

Sono rimasto, invero, affascinato dalla parabola di combattente per i valori della democrazia, della libertà e della lotta contro il nazi-fascismo del capitano Gino, venuto a morire nella mia città natale dalla lontana Acquafondata (FR), dove era nato nel 1917. Intrigante sarebbe anche appurare in quale veste alla fine del 1943 (gli Alleati erano ancora lontani da questo confine marittimo italo-francese) il Punzi iniziasse ad operare per la creazione di una rete clandestina di spionaggio e di azioni antifasciste. Una domanda che appare anche nel citato libro di Mocci.

Adriano Maini

Etichette:

1945,

capitano,

francia,

gennaio,

Gino,

Giorgio Caudano,

Luigi Punzi,

Nizza,

partigiani,

resistenza

sabato 22 ottobre 2022

Di tanto in tanto i briganti neri attraversavano Bologna su camioncini

Ai primi del dicembre 1944, le forze tedesche e fasciste di Bologna, riavutesi degli scacchi subiti il 7 ed il 15 novembre dello stesso anno, erano passate decisamente al contrattacco con notevole successo.

Particolarmente attive erano le forze di polizia dirette dal Questore Fabiani, che si era trincerato nel grande palazzo d’angolo fra via Rizzoli e via Castiglione, e da quel suo fortilizio dirigeva un’azione accorta e spietata contro i partigiani.

L’aspetto della città era mutato e si era trasformato in quello di una piazzaforte. Tutte le vie d’accesso al nucleo urbano erano state chiuse da muri e da reticolati; soltanto in corrispondenza delle porte era rimasto un passaggio per il tram e per gli autoveicoli, sorvegliato da soldati tedeschi e da poliziotti italiani. Le caserme delle brigate nere, la casa del fascio, la residenza del Questore e tutti gli uffici pubblici in genere erano cinti di filo spinato, con opere di protezione in muratura fornite di feritoie, con postazioni di mitragliatrici, con riflettori, con cavalli di frisia, che sbarravano tratti di strada.

Di tanto in tanto i briganti neri attraversavano la città su camioncini, tenendo le armi automatiche puntate sui passanti. I tedeschi avevano dichiarata zona proibita, « Sperrzone », per i loro soldati la città vera e propria e così era ben rarò che se ne incontrasse uno; ritenevano molti che il comando germanico avesse voluto chiudere nella «Sperrzone» partigiani e fascisti perchè si distruggessero a vicenda. Si sussurrava anche che Kesserling avesse inviata a Bologna una compagnia di carristi tedeschi per la lotta antipartigiana e che questa compagnia avesse debuttato, in modo veramente non molto felice, nei combattimenti della Bolognina.

Uscendo dalla Città e spingendosi alla periferia, sulle strade principali che conducevano al fronte, distante pochi chilometri dal lato dell’appennino e parecchi da quello della Romagna, passavano spesso isolati di giorno, in colonna di sera, dei militari tedeschi per lo più a piedi, qualche volta in bicicletta. Alla notte transitavano su carrette trainate da cavalli, dando un’impressione di miseria, di sfacelo e di cocciutaggine a chi ricordava le eterne colonne motorizzate, che pochi mesi prima avevano percorso le stesse strade per raggiungere il fronte di Cassino.

Nei quartieri spesso diroccati, posti fra le vie principali, erano sistemati i reparti partigiani, che cercavano faticosamente di riorganizzarsi e di sfuggire al controllo delle varie polizie.

Per poter dirigere la lotta della nostra Brigata (7ª G.A.P.) da un luogo relativamente sicuro, trasportai il comando in via Malaguti N. 31, in un appartamento all’ultimo piano. Avevo scelto quel domicilio perchè si trovava fuori dalla cinta urbana ed in un angolo morto di Bologna; infatti via Malaguti si unisce a via Zanolini e assieme formano un’ansa che congiunge due punti del viale di circonvallazione fra Porta Zamboni e porta San Vitale. La casa scelta era l’ultima di via Malaguti, si trovava proprio all’estremità dell’ansa e, non essendovi quasi mai passaggio di persone per quel punto della strada, si poteva agevolmente controllare la via e, in certo qual modo, prevenire sorprese ed appostamenti polizieschi.

Non appena mi fui trasferito, incominciò il lavoro di riorganizzazione della Brigata che, dal 15 novembre ai primi di dicembre era entrata in crisi. I tedeschi infatti, dopo aver catturato un gruppetto di sappisti, ne uccisero il comandante Mosca ed alcuni componenti, risparmiando coloro che accettarono di entrare al loro servizio, E questi ultimi, scortati da agenti delle SS, presero a pattugliare le vie della città, per far arrestare ogni partigiano che eventualmente incontrassero e riconoscessero. Questo rendeva molto pericoloso ogni spostamento di uomini e poneva in difficoltà anche i collegamenti.

Era in quei giorni ben viva in tutti l’angosciosa impressione suscitata dall’assassinio di quattro notissimi cittadini (prof. Busacchi, avv. Maccaferri, avv. Svampa, industriale Pecori) e già si sussurrava che erano pronte liste di proscrizione per uccidere o deportare in Germania i più eminenti professionisti.

In quest’atmosfera d’incertezza riprendemmo il nostro lavoro; come obbiettivo immediato avevamo la ricerca dei nostri sbandati, il loro inquadramento nei reparti e la sistemazione di questi ultimi in luogo sicuro, perchè potessero riacquistare rapidamente la loro efficeriza combattiva.

Stabilimmo anche un comando accessorio in via Ca’ Selvatica 8/2, da Nazzaro, dove risiedeva l’ufficiale di collegamento Giacomo. Al mattino del 5 dicembre mi recai nella suddetta casa e trovai Giacomo che usciva per recarsi ad un appuntamento con il vice comandante di Brigata, Biondino. Mi promise che sarebbe ritornato alle quattordici, rimasi ad attenderlo, ma all’ora fissata non giunse; il comandante Luigi, arrivato nel frattempo, avanzo l’ipotesi che Giacomo si fosse improvvisamente ammalato ed avesse raggiunta la sua famiglia io invece pensavo al peggio. Aspettammo fino al mattino uccessivo, poi ce ne andammo, ma il dubbio che fosse caduto nelle mani dei nemico era divenuto certezza.

Da via Ca’ Selvatica ci portammo in via Duca D’Aosta, nell’infermeria, dove erano ricoverati 17 feriti dei combattimenti del novemìbre, curati dal capitano medico austriaco Alexander che aveva disertato alcuni mesi prima dall’esercito tedesco ed era passato nelle nostre file. Controllato il buon andamento dell’infermeria, uscimmo ed entrammo in città da porta Sant’Isaia, sorpassando un infinità di carri e carretti tirati da buoi da cavalli da uonuni e carichi di masserizie che affluivano a Bologna dopo lo sfollamento coatto ordinato dai tedeschi nei paesi pedemontani. All’inizio di via Sant’Isaia, presso lo sbocco di via Pietralata proveniente da via Pratelio osservammo che un piccolo gruppo di persone sostava, guardando con curiosità e con timore, ci avvicinammo e vedemmo che via del Pratello era tutta bloccata dalle Brigate Nere. Il nostro pensiero corse subito a Paolo, il vice comandante di Brigata che vi abitava.

Ad un tratto i militi avanzarono verso il gruppo di curiosi, cui ci eravamo mischiati, ed il gruppo si dileguò rapidamente.

Anche Luigi ed io ci salutammo; nel rientrare in via Malaguti, riflettevo sul fatto che in due giorni avevamo perduti i due vice, comandanti di Brigata e l’ufficiale di collegamento. Era pertanto urgente chiudersi nella cospirazione più stretta e passare al contrattacco per generare un po’ d’incertezza nel campo nemico, che, fino a quel momento, dimostrava di esser compatto e ben guidato.

Mentre stavamo prendendo le prime disposizioni per attuare il programma, cominciarono a giungerci cattive notizie da tutti i reparti: ogni giorno qualcuno dei nostri cadeva nelle mani della polizia, diventando una vittima o un provocatore.

Apprendemmo che anche due dei più valorosi gappisti Tempesta e Terremoto erano rimasti nella rete delle SS.

Il 12 dicembre le Brigate Nere piombarono sull’infermeria: personale d’assistenza e feriti arrestati, seviziati e trucidati, tranne il capitano medico austriaco, che si offrì di cercarci, sperando di salvare la propria vita col consegnare la nostra.

In queste condizioni estremamente difficili ricostituimmo i quadri dirigenti, primo passo per arrivare alla riorganizzazione dei reparti ed alla lotta. Libero e Aldo vennero nominati vicecomandanti di Brigata, il posto di ufficiale di collegamento fu assunto dal ravennate Alberto, arrivato in quei giorni da Ferrara, dopo essere sfuggito con audacia alla cattura da parte delle Brigate Nere. Nella casa di via Malaguti, dove tenevo il comando e dove vivevo con la famiglia, tutti i coinquilini, che mi conoscevano con il nome buono e credevano che esercitassi ancora la mia professione di medico, mi creavano attorno una certa atmosfera di sicurezza e di legalità, che, in quei momenti, era preziosa.

Ogni sera la famiglia del piano di sotto, antifascista, saliva da noi ad ascoltare radio Londra e a commentare gli avvenimenti del giorno. Questa condizione di legalità era preziosa e bisognava mantennerla, perciò l’accesso alla casa venne limitato alle persone più fidate, con cui era indispensabile riunirsi per un buon funzionamento del comando.

Venivano: Luigi, che passava per un medico mio amico, il comandante generale Dario, che promovemmo professore, la staffetta Diana, pseudo sarta di mia moglie, Libero, sedicente allievo della facoltà di medicina, e infine Pietro, che, per il suo aspetto dimesso, veniva presentato come l’uomo che porta la spesa ed aiuta nelle faccende di casa.

A mezzo dicembre si seppe che certa Lidia Golinelli (Olga, Vienna), staffetta, era stata catturata assieme al partigiano Formica. Il giovane subito passato per le armi, la ragazza risparmiata ed assunta in servizio dall’ufficio politico investigativo fascista. Lo stesso giorno Alberto dovette fuggire da Bologna perchè individuato da alcuni suoi concittadini fascisti.

Ci chiudemmo in una ancor più stretta cospirazione, mutando anche il nome di battaglia: Luigi divenne Rolando, io Africano, Dario si cambiò in Ciro e Pietro in Rachele. Gli uomini, che da quel momento non ebbero più con noi contatti diretti, ricevettero la comunicazione che i comandanti erano cambiati e che, in considerazione della gravità del momento, era opportuno esercitare l’azione di comando attraverso ordini scritti.

Però, malgrado ogni provvidenza, i compagni continuavano a cadere: uno, due quasi tutti i giorni. Ora era la volta dell’Ada, che uscita per acquistare i viveri ad una squadretta, veniva riconosciuta e prelevata da un reparto di polizia. Ormai sembrava che bastasse affacciarsi all’uscio di casa, per essere impacchettati e portati al fresco.

I piccoli nuclei superstiti ebbero il divieto di uscire dalla base, chè noi avremmo provveduto a tutto. Sostituimmo anche le staffette femminili con elementi nuovi e sconosciuti. Ci occorreva però un uomo che fungesse da tessuto connettivo fra questi vari gruppi, che li vettovagliasse, che trasmettesse gli ordini scritti, che fosse in grado di passare inosservato per ogni via della citià, che potesse entrare in tutte le case senza destar sospetti.

E Pietro incominciò la sua opera di ragno paziente, tessendo solidi fili fra le diverse basi.

Pietro era ricercato dalla polizia con il suo nome vero di Orlandi Diego, non solo, ma molti agenti giravano per la città con la sua fotografia in tasca per riconoscerlo, se per caso lo avessero incontrato, e catturarlo. Pietro però era il miglior cospiratore che io abbia conosciuto. Tutti ignoravano allora il suo nome buono, nessuno sapeva dove dormisse e dove mangiasse. Puntualissimo ai convegni, vi compariva sbucando all’ultimo momento dalla più impensata via d’accesso. Non pronunziava mai una parola più del necessario.

Eravamo d’inverno, la neve, caduta abbondantemente, non era stata rimossa ed aspettava di sciogliersi al sole, e fra la neve, talvolta spingendo un ciclofurgone, tal altra a piedi con una sporta in mano, avvolto nella capparella comune ai nostri contadini, con sul capo un berrettino senza visiera, puntualmente, ogni pomeriggio vedevamo arrivare Pietro, ed il suo arrivo ci dava il senso della continuità e della marcia fatalmente sicura della nostra lotta.

Piuttosto piccolo, dimesso, silenzioso, con un aspetto così umile da non essere notato, Pietro passava dovunque senza incontrare inconvenienti. Del resto aveva ormai una lunga esperienza, tutti i partigiani lo conoscevano di soprannome e di fama, tutti avevano per lui un affettuoso rispetto.

Entrato nella 7ª Brigata G.A.P. poco dopo la costituzione dell’unità, venne destinato, per le sue qualità di ottimo meccanico, alla fabbricazione degli oridigni esplosivi e, accessoriamente, ai servizi di rifornimento in generale. Distese allora una fitta rete di magazzini attraverso tutti i quartieri cittadini, magazzini di cui egli solo conosceva l’ubicazione, destinati a depositi di viveri, di equipaggiamento, di armi, e creò il laboratorio per la fabbricazione degli ordigni esplosivi in via Jacopo della Quercia, laboratorio in cui egli ed i suoi aiutanti confezionavano quegli strumenti di lotta che non servivano soltanto per Bologna, ma per tutta l’Emilia e spesso partivano anche per 1’Italia del Nord.

Quando ci si recava al laboratorio, si vedeva Pietro tranquillo, che lavorava fra casse di tritolo, assistito di solito da Sergio, più raramente da Piccio o da Stefano; lavorava con calma, con pazienza, con metodo, ed esigeva che anche durante i bombardamenti aerei anglosassoni qualcuno rimanesse in laboratorio per impedire che qualche ladro, di quelli che dopo i bombardamenti si abbandonavano al saccheggio, non entrasse nell’appartamento e non scoprisse ciò che era il più geloso segreto della Brigata. I suoi aiutanti arricciavano un poco il naso perchè via Jacopo della Quercia è vicina alla stazione ferroviaria e pertanto al centro di una zona bombardatissima; ma l’esempio del loro capo li costringeva alla disciplina e ve li costrinse anche il giorno in cui una bomba distrusse metà del fabbricato in cui lavoravano. Pietro confezionava ordigni esplosivi di tutti i generi, bombe a miccia, a tempo, a percussione, scatolette per far saltare locomotive in corsa, bottiglie incendiarie da lanciare sugli autocarri; l’arte degli esplosivi non aveva per lui alcun segreto.

Pietro dirigeva anche la riproduzione e la diffusione del materiale di propaganda e dei giornali clandestini, Pietro provvedeva al vettovagliamento della Brigata, Pietro curava che gli uomini avessero le scarpe, i vestiti, le munizioni.

Si diceva che Pietro fosse avaro e i vecchi partigiani giurano ancor oggi che Pietro era avaro, mentre era soltanto un equo e parsimonioso distributore delle nostre magre risorse. Affermavano che si faceva pregare perfino per dare le bombe, mentre voleva essere certo che non andassero sciupate e, prima di mettere in circolazione qualche nuovo tipo, lo collaudava personalmente, di solito contro installazioni ed automezzi tedeschi.

La mattina del 7 novembre Pietro, con un furgoncino carico di bombe, stava dirigendosi verso la base di via del Macello, accerchiata proprio in quel momento dalle Brigate Nere, che lo bloccarono e lo chiusero, assieme al suo accompagnatore Piccio, in un grosso edificio in cui erano raccolti altri rastrellati. Fortunatamente i militi indugiarono prima di verificare il contenuto del furgoncino e Pietro, col suo aiutante e con due partigiane che si trovavano fra rastrellati, scalando muri, calandosi da finestre, entrando in cantine, riuscì a prendere il largo. Il giorno dopo le pattuglie tedesche e fasciste di vigilanza non solo controllarono il contenuto dei furgoncini, ma anche quello delle sporte e perfino delle borsette da donna.

Così Pietro, ricco della passata esperienza, divenne l’assiduo collegamento fra noi e gli uomini immobili nelle basi, mentre Gino, che aveva sostituito Alberto, si occupava di stabilire la rete delle nuove staffette femminili, e Libero preparava al combattimento gli uomini più ardimentosi, che vennero riuniti nella « squadra di polizia ».

Ma i successi nemici continuavano: i gappisti Fulmine e Ciclone; che si erano azzardati ad uscire, vennero attaccati. Fulmine rimase ucciso, Ciclone ferito e prigioniero. Battista, che già aveva abbozzato coi suoi uomini qualche contrattacco ai reparti fascisti, venne incontrato da Olga, che lo fece uccidere dai militi che l’accompagnavano.

La morte di Battista fu 1’ultimo dei colpi avversari perchè ormai i nemici erano stati individuati e gli uomini, squadra di polizia in testa, desideravano il combattimento. Pietro, nel suo continuo peregrinare, era riuscito ad appurare che la cattura di Giacomo e del Biondino era avvenuta in via Sant’Isaia, su indicazione del traditore Giulio Cavicchioli, già appartenente alla squadra Mosca. Mentre i due gappisti venivano tradotti in carcere, Giacomo tentava di fuggire e rimaneva ucciso. La cattura di Paolo restava un mistero, ma non restava un mistero la sua fine eroica. Egli ammise di essere il gappista Paolo, non solo, ma affermò di farsi chiamare anche Luigi, in modo da raccogliere su di sè le responsabilità del comandante di Brigata. Venne fucilato.

Ormai sapevamo che il maggior pericolo era rappresentato dai tre traditori che ci andavano cercando per le vie della città, fortemente scortati da tedeschi e da fascisti: Olga, Cavicchioli e il capitano medico austriaco. Di quest’ultimo si apprese, sui primi di gennaio, che, avendo fatto arrestare soltanto qualche gregario partigiano, non veniva giudicato abbastanza utile dalle SS. le quali lo portarono alla Certosa e lo soppressero.

Muovendoci con molta precauzione, verso il dieci gennaio lanciammo all’attacco la squadra di polizia, comandata da Italiano, che in pochi giorni aprì qualche vuoto nelle file nemiche senza subire perdite.

Incoraggiati, demmo l’ordine di attaccare anche ai distaccamenti di Anzola, Castelmaggiore, Castenaso, Medicina, mentre in città si costituivano altre squadre, che entravano immediatamente in azione.

Allora si vide nettamente quanto fosse effimera la forza tedesca e fascista, che, non avendo capacità di difesa diretta, anticipò per qualche giorno il coprifuoco dalle 20 alle 18, iniziò rastrellamenti in grande di interi quartieri, bloccò strade e piazze per controllare l’identità dei passanti, impose l’affissione davanti alle porte degli appartamenti di un cartello col nome degli occupanti. Ma tutte queste misure valsero soltanto a rendere solidale con noi la popolazione, che sentiva in modo sempre più chiaro il peso dell’occupazione straniera.

La vita di comando, con lo svilupparsi della nostra offensiva, aveva ripreso una sua regolare serenità.

“Jacopo” Aldo Cucchi (Commissario Politico 7ª G.A.P.), Pietro l’artificiere in (a cura di) Antonio Meluschi, Epopea partigiana, ANPI dell’Emilia Romagna, 1947, op. qui ripresa da Istituto Parri

Particolarmente attive erano le forze di polizia dirette dal Questore Fabiani, che si era trincerato nel grande palazzo d’angolo fra via Rizzoli e via Castiglione, e da quel suo fortilizio dirigeva un’azione accorta e spietata contro i partigiani.

L’aspetto della città era mutato e si era trasformato in quello di una piazzaforte. Tutte le vie d’accesso al nucleo urbano erano state chiuse da muri e da reticolati; soltanto in corrispondenza delle porte era rimasto un passaggio per il tram e per gli autoveicoli, sorvegliato da soldati tedeschi e da poliziotti italiani. Le caserme delle brigate nere, la casa del fascio, la residenza del Questore e tutti gli uffici pubblici in genere erano cinti di filo spinato, con opere di protezione in muratura fornite di feritoie, con postazioni di mitragliatrici, con riflettori, con cavalli di frisia, che sbarravano tratti di strada.

Di tanto in tanto i briganti neri attraversavano la città su camioncini, tenendo le armi automatiche puntate sui passanti. I tedeschi avevano dichiarata zona proibita, « Sperrzone », per i loro soldati la città vera e propria e così era ben rarò che se ne incontrasse uno; ritenevano molti che il comando germanico avesse voluto chiudere nella «Sperrzone» partigiani e fascisti perchè si distruggessero a vicenda. Si sussurrava anche che Kesserling avesse inviata a Bologna una compagnia di carristi tedeschi per la lotta antipartigiana e che questa compagnia avesse debuttato, in modo veramente non molto felice, nei combattimenti della Bolognina.

Uscendo dalla Città e spingendosi alla periferia, sulle strade principali che conducevano al fronte, distante pochi chilometri dal lato dell’appennino e parecchi da quello della Romagna, passavano spesso isolati di giorno, in colonna di sera, dei militari tedeschi per lo più a piedi, qualche volta in bicicletta. Alla notte transitavano su carrette trainate da cavalli, dando un’impressione di miseria, di sfacelo e di cocciutaggine a chi ricordava le eterne colonne motorizzate, che pochi mesi prima avevano percorso le stesse strade per raggiungere il fronte di Cassino.

Nei quartieri spesso diroccati, posti fra le vie principali, erano sistemati i reparti partigiani, che cercavano faticosamente di riorganizzarsi e di sfuggire al controllo delle varie polizie.

Per poter dirigere la lotta della nostra Brigata (7ª G.A.P.) da un luogo relativamente sicuro, trasportai il comando in via Malaguti N. 31, in un appartamento all’ultimo piano. Avevo scelto quel domicilio perchè si trovava fuori dalla cinta urbana ed in un angolo morto di Bologna; infatti via Malaguti si unisce a via Zanolini e assieme formano un’ansa che congiunge due punti del viale di circonvallazione fra Porta Zamboni e porta San Vitale. La casa scelta era l’ultima di via Malaguti, si trovava proprio all’estremità dell’ansa e, non essendovi quasi mai passaggio di persone per quel punto della strada, si poteva agevolmente controllare la via e, in certo qual modo, prevenire sorprese ed appostamenti polizieschi.

Non appena mi fui trasferito, incominciò il lavoro di riorganizzazione della Brigata che, dal 15 novembre ai primi di dicembre era entrata in crisi. I tedeschi infatti, dopo aver catturato un gruppetto di sappisti, ne uccisero il comandante Mosca ed alcuni componenti, risparmiando coloro che accettarono di entrare al loro servizio, E questi ultimi, scortati da agenti delle SS, presero a pattugliare le vie della città, per far arrestare ogni partigiano che eventualmente incontrassero e riconoscessero. Questo rendeva molto pericoloso ogni spostamento di uomini e poneva in difficoltà anche i collegamenti.

Era in quei giorni ben viva in tutti l’angosciosa impressione suscitata dall’assassinio di quattro notissimi cittadini (prof. Busacchi, avv. Maccaferri, avv. Svampa, industriale Pecori) e già si sussurrava che erano pronte liste di proscrizione per uccidere o deportare in Germania i più eminenti professionisti.

In quest’atmosfera d’incertezza riprendemmo il nostro lavoro; come obbiettivo immediato avevamo la ricerca dei nostri sbandati, il loro inquadramento nei reparti e la sistemazione di questi ultimi in luogo sicuro, perchè potessero riacquistare rapidamente la loro efficeriza combattiva.

Stabilimmo anche un comando accessorio in via Ca’ Selvatica 8/2, da Nazzaro, dove risiedeva l’ufficiale di collegamento Giacomo. Al mattino del 5 dicembre mi recai nella suddetta casa e trovai Giacomo che usciva per recarsi ad un appuntamento con il vice comandante di Brigata, Biondino. Mi promise che sarebbe ritornato alle quattordici, rimasi ad attenderlo, ma all’ora fissata non giunse; il comandante Luigi, arrivato nel frattempo, avanzo l’ipotesi che Giacomo si fosse improvvisamente ammalato ed avesse raggiunta la sua famiglia io invece pensavo al peggio. Aspettammo fino al mattino uccessivo, poi ce ne andammo, ma il dubbio che fosse caduto nelle mani dei nemico era divenuto certezza.

Da via Ca’ Selvatica ci portammo in via Duca D’Aosta, nell’infermeria, dove erano ricoverati 17 feriti dei combattimenti del novemìbre, curati dal capitano medico austriaco Alexander che aveva disertato alcuni mesi prima dall’esercito tedesco ed era passato nelle nostre file. Controllato il buon andamento dell’infermeria, uscimmo ed entrammo in città da porta Sant’Isaia, sorpassando un infinità di carri e carretti tirati da buoi da cavalli da uonuni e carichi di masserizie che affluivano a Bologna dopo lo sfollamento coatto ordinato dai tedeschi nei paesi pedemontani. All’inizio di via Sant’Isaia, presso lo sbocco di via Pietralata proveniente da via Pratelio osservammo che un piccolo gruppo di persone sostava, guardando con curiosità e con timore, ci avvicinammo e vedemmo che via del Pratello era tutta bloccata dalle Brigate Nere. Il nostro pensiero corse subito a Paolo, il vice comandante di Brigata che vi abitava.

Ad un tratto i militi avanzarono verso il gruppo di curiosi, cui ci eravamo mischiati, ed il gruppo si dileguò rapidamente.

Anche Luigi ed io ci salutammo; nel rientrare in via Malaguti, riflettevo sul fatto che in due giorni avevamo perduti i due vice, comandanti di Brigata e l’ufficiale di collegamento. Era pertanto urgente chiudersi nella cospirazione più stretta e passare al contrattacco per generare un po’ d’incertezza nel campo nemico, che, fino a quel momento, dimostrava di esser compatto e ben guidato.

Mentre stavamo prendendo le prime disposizioni per attuare il programma, cominciarono a giungerci cattive notizie da tutti i reparti: ogni giorno qualcuno dei nostri cadeva nelle mani della polizia, diventando una vittima o un provocatore.

Apprendemmo che anche due dei più valorosi gappisti Tempesta e Terremoto erano rimasti nella rete delle SS.

Il 12 dicembre le Brigate Nere piombarono sull’infermeria: personale d’assistenza e feriti arrestati, seviziati e trucidati, tranne il capitano medico austriaco, che si offrì di cercarci, sperando di salvare la propria vita col consegnare la nostra.

In queste condizioni estremamente difficili ricostituimmo i quadri dirigenti, primo passo per arrivare alla riorganizzazione dei reparti ed alla lotta. Libero e Aldo vennero nominati vicecomandanti di Brigata, il posto di ufficiale di collegamento fu assunto dal ravennate Alberto, arrivato in quei giorni da Ferrara, dopo essere sfuggito con audacia alla cattura da parte delle Brigate Nere. Nella casa di via Malaguti, dove tenevo il comando e dove vivevo con la famiglia, tutti i coinquilini, che mi conoscevano con il nome buono e credevano che esercitassi ancora la mia professione di medico, mi creavano attorno una certa atmosfera di sicurezza e di legalità, che, in quei momenti, era preziosa.

Ogni sera la famiglia del piano di sotto, antifascista, saliva da noi ad ascoltare radio Londra e a commentare gli avvenimenti del giorno. Questa condizione di legalità era preziosa e bisognava mantennerla, perciò l’accesso alla casa venne limitato alle persone più fidate, con cui era indispensabile riunirsi per un buon funzionamento del comando.

Venivano: Luigi, che passava per un medico mio amico, il comandante generale Dario, che promovemmo professore, la staffetta Diana, pseudo sarta di mia moglie, Libero, sedicente allievo della facoltà di medicina, e infine Pietro, che, per il suo aspetto dimesso, veniva presentato come l’uomo che porta la spesa ed aiuta nelle faccende di casa.

A mezzo dicembre si seppe che certa Lidia Golinelli (Olga, Vienna), staffetta, era stata catturata assieme al partigiano Formica. Il giovane subito passato per le armi, la ragazza risparmiata ed assunta in servizio dall’ufficio politico investigativo fascista. Lo stesso giorno Alberto dovette fuggire da Bologna perchè individuato da alcuni suoi concittadini fascisti.

Ci chiudemmo in una ancor più stretta cospirazione, mutando anche il nome di battaglia: Luigi divenne Rolando, io Africano, Dario si cambiò in Ciro e Pietro in Rachele. Gli uomini, che da quel momento non ebbero più con noi contatti diretti, ricevettero la comunicazione che i comandanti erano cambiati e che, in considerazione della gravità del momento, era opportuno esercitare l’azione di comando attraverso ordini scritti.

Però, malgrado ogni provvidenza, i compagni continuavano a cadere: uno, due quasi tutti i giorni. Ora era la volta dell’Ada, che uscita per acquistare i viveri ad una squadretta, veniva riconosciuta e prelevata da un reparto di polizia. Ormai sembrava che bastasse affacciarsi all’uscio di casa, per essere impacchettati e portati al fresco.

I piccoli nuclei superstiti ebbero il divieto di uscire dalla base, chè noi avremmo provveduto a tutto. Sostituimmo anche le staffette femminili con elementi nuovi e sconosciuti. Ci occorreva però un uomo che fungesse da tessuto connettivo fra questi vari gruppi, che li vettovagliasse, che trasmettesse gli ordini scritti, che fosse in grado di passare inosservato per ogni via della citià, che potesse entrare in tutte le case senza destar sospetti.

E Pietro incominciò la sua opera di ragno paziente, tessendo solidi fili fra le diverse basi.

Pietro era ricercato dalla polizia con il suo nome vero di Orlandi Diego, non solo, ma molti agenti giravano per la città con la sua fotografia in tasca per riconoscerlo, se per caso lo avessero incontrato, e catturarlo. Pietro però era il miglior cospiratore che io abbia conosciuto. Tutti ignoravano allora il suo nome buono, nessuno sapeva dove dormisse e dove mangiasse. Puntualissimo ai convegni, vi compariva sbucando all’ultimo momento dalla più impensata via d’accesso. Non pronunziava mai una parola più del necessario.

Eravamo d’inverno, la neve, caduta abbondantemente, non era stata rimossa ed aspettava di sciogliersi al sole, e fra la neve, talvolta spingendo un ciclofurgone, tal altra a piedi con una sporta in mano, avvolto nella capparella comune ai nostri contadini, con sul capo un berrettino senza visiera, puntualmente, ogni pomeriggio vedevamo arrivare Pietro, ed il suo arrivo ci dava il senso della continuità e della marcia fatalmente sicura della nostra lotta.

Piuttosto piccolo, dimesso, silenzioso, con un aspetto così umile da non essere notato, Pietro passava dovunque senza incontrare inconvenienti. Del resto aveva ormai una lunga esperienza, tutti i partigiani lo conoscevano di soprannome e di fama, tutti avevano per lui un affettuoso rispetto.

Entrato nella 7ª Brigata G.A.P. poco dopo la costituzione dell’unità, venne destinato, per le sue qualità di ottimo meccanico, alla fabbricazione degli oridigni esplosivi e, accessoriamente, ai servizi di rifornimento in generale. Distese allora una fitta rete di magazzini attraverso tutti i quartieri cittadini, magazzini di cui egli solo conosceva l’ubicazione, destinati a depositi di viveri, di equipaggiamento, di armi, e creò il laboratorio per la fabbricazione degli ordigni esplosivi in via Jacopo della Quercia, laboratorio in cui egli ed i suoi aiutanti confezionavano quegli strumenti di lotta che non servivano soltanto per Bologna, ma per tutta l’Emilia e spesso partivano anche per 1’Italia del Nord.

Quando ci si recava al laboratorio, si vedeva Pietro tranquillo, che lavorava fra casse di tritolo, assistito di solito da Sergio, più raramente da Piccio o da Stefano; lavorava con calma, con pazienza, con metodo, ed esigeva che anche durante i bombardamenti aerei anglosassoni qualcuno rimanesse in laboratorio per impedire che qualche ladro, di quelli che dopo i bombardamenti si abbandonavano al saccheggio, non entrasse nell’appartamento e non scoprisse ciò che era il più geloso segreto della Brigata. I suoi aiutanti arricciavano un poco il naso perchè via Jacopo della Quercia è vicina alla stazione ferroviaria e pertanto al centro di una zona bombardatissima; ma l’esempio del loro capo li costringeva alla disciplina e ve li costrinse anche il giorno in cui una bomba distrusse metà del fabbricato in cui lavoravano. Pietro confezionava ordigni esplosivi di tutti i generi, bombe a miccia, a tempo, a percussione, scatolette per far saltare locomotive in corsa, bottiglie incendiarie da lanciare sugli autocarri; l’arte degli esplosivi non aveva per lui alcun segreto.

Pietro dirigeva anche la riproduzione e la diffusione del materiale di propaganda e dei giornali clandestini, Pietro provvedeva al vettovagliamento della Brigata, Pietro curava che gli uomini avessero le scarpe, i vestiti, le munizioni.

Si diceva che Pietro fosse avaro e i vecchi partigiani giurano ancor oggi che Pietro era avaro, mentre era soltanto un equo e parsimonioso distributore delle nostre magre risorse. Affermavano che si faceva pregare perfino per dare le bombe, mentre voleva essere certo che non andassero sciupate e, prima di mettere in circolazione qualche nuovo tipo, lo collaudava personalmente, di solito contro installazioni ed automezzi tedeschi.

La mattina del 7 novembre Pietro, con un furgoncino carico di bombe, stava dirigendosi verso la base di via del Macello, accerchiata proprio in quel momento dalle Brigate Nere, che lo bloccarono e lo chiusero, assieme al suo accompagnatore Piccio, in un grosso edificio in cui erano raccolti altri rastrellati. Fortunatamente i militi indugiarono prima di verificare il contenuto del furgoncino e Pietro, col suo aiutante e con due partigiane che si trovavano fra rastrellati, scalando muri, calandosi da finestre, entrando in cantine, riuscì a prendere il largo. Il giorno dopo le pattuglie tedesche e fasciste di vigilanza non solo controllarono il contenuto dei furgoncini, ma anche quello delle sporte e perfino delle borsette da donna.

Così Pietro, ricco della passata esperienza, divenne l’assiduo collegamento fra noi e gli uomini immobili nelle basi, mentre Gino, che aveva sostituito Alberto, si occupava di stabilire la rete delle nuove staffette femminili, e Libero preparava al combattimento gli uomini più ardimentosi, che vennero riuniti nella « squadra di polizia ».

Ma i successi nemici continuavano: i gappisti Fulmine e Ciclone; che si erano azzardati ad uscire, vennero attaccati. Fulmine rimase ucciso, Ciclone ferito e prigioniero. Battista, che già aveva abbozzato coi suoi uomini qualche contrattacco ai reparti fascisti, venne incontrato da Olga, che lo fece uccidere dai militi che l’accompagnavano.

La morte di Battista fu 1’ultimo dei colpi avversari perchè ormai i nemici erano stati individuati e gli uomini, squadra di polizia in testa, desideravano il combattimento. Pietro, nel suo continuo peregrinare, era riuscito ad appurare che la cattura di Giacomo e del Biondino era avvenuta in via Sant’Isaia, su indicazione del traditore Giulio Cavicchioli, già appartenente alla squadra Mosca. Mentre i due gappisti venivano tradotti in carcere, Giacomo tentava di fuggire e rimaneva ucciso. La cattura di Paolo restava un mistero, ma non restava un mistero la sua fine eroica. Egli ammise di essere il gappista Paolo, non solo, ma affermò di farsi chiamare anche Luigi, in modo da raccogliere su di sè le responsabilità del comandante di Brigata. Venne fucilato.

Ormai sapevamo che il maggior pericolo era rappresentato dai tre traditori che ci andavano cercando per le vie della città, fortemente scortati da tedeschi e da fascisti: Olga, Cavicchioli e il capitano medico austriaco. Di quest’ultimo si apprese, sui primi di gennaio, che, avendo fatto arrestare soltanto qualche gregario partigiano, non veniva giudicato abbastanza utile dalle SS. le quali lo portarono alla Certosa e lo soppressero.

Muovendoci con molta precauzione, verso il dieci gennaio lanciammo all’attacco la squadra di polizia, comandata da Italiano, che in pochi giorni aprì qualche vuoto nelle file nemiche senza subire perdite.

Incoraggiati, demmo l’ordine di attaccare anche ai distaccamenti di Anzola, Castelmaggiore, Castenaso, Medicina, mentre in città si costituivano altre squadre, che entravano immediatamente in azione.

Allora si vide nettamente quanto fosse effimera la forza tedesca e fascista, che, non avendo capacità di difesa diretta, anticipò per qualche giorno il coprifuoco dalle 20 alle 18, iniziò rastrellamenti in grande di interi quartieri, bloccò strade e piazze per controllare l’identità dei passanti, impose l’affissione davanti alle porte degli appartamenti di un cartello col nome degli occupanti. Ma tutte queste misure valsero soltanto a rendere solidale con noi la popolazione, che sentiva in modo sempre più chiaro il peso dell’occupazione straniera.

La vita di comando, con lo svilupparsi della nostra offensiva, aveva ripreso una sua regolare serenità.

“Jacopo” Aldo Cucchi (Commissario Politico 7ª G.A.P.), Pietro l’artificiere in (a cura di) Antonio Meluschi, Epopea partigiana, ANPI dell’Emilia Romagna, 1947, op. qui ripresa da Istituto Parri

Etichette:

1944,

1945,

7^,

Aldo Cucchi,

ANPI,

Antonio Meluschi,

bologna,

Brigata,

dicembre,

Emilia,

fascisti,

GAP,

gennaio,

partigiani,

resistenza,

tedeschi

giovedì 23 settembre 2021

Sulla Missione Argo tra i partigiani del Veneto

|

| In primo piano, secondo da sinistra, il ten. vasc. Vittorio Patrelli Campagnano, comandante del sommergibile Platino, fra gli uomini del suo equipaggio - Fonte: Giuliano Manzari, op. cit. infra |

A pochi giorni dall’inizio dell’occupazione, nell'abitazione dello stesso Marchesi a Palazzo Papafava a Padova (dove tra l’altro aveva sede il Ministero della pubblica istruzione di Salò e lo stesso ministro Biggini) veniva costituito il Comitato di Liberazione Nazionale regionale veneto, soprattutto su impulso di Marchesi e Meneghetti: composto dallo stesso Concetto Marchesi per il Pci e da Egidio Meneghetti, esso comprenderà tra i membri fondatori anche Mario Saggin (Dc), i socialisti Cesare Lombroso e Alessandro Candido, il cristiano sociale Italico Cappellotto, e l’azionista Silvio Trentin, quest’ultimo tra i maggiori fondatori.

[...] All’indomani della sconfitta francese del ‘40 Silvio Trentin divenne l’anima della Resistenza a Tolosa come uno dei capi e organizzatori delle formazioni partigiane. Dopo la caduta del fascismo rientrò clandestinamente in Italia, arrivando a Treviso il 3 settembre: subito dopo l’8 settembre tentò di convincere i comandi militari di Treviso e Feltre a distribuire armi per organizzare fin da subito la Resistenza popolare contro l’occupazione tedesca, ma invano. Si trasferì dunque a Padova - centro propulsore della Resistenza nel Veneto - inserendosi subito nella cerchia degli esponenti antifascisti dell'Università, nella quale aveva pure insegnato per breve tempo <162.

Alla riunione clandestina di Palazzo Papafava - oltre a Trentin, Marchesi, Meneghetti, Saggin, Lombroso, Candido e Cappellotto - fu presente anche Giancarlo Tonolo, studente di Lettere e Filosofia, antifascista di matrice azionista già dal 1941-42, che avrebbe fatto da segretario a Trentin e si sarebbe rivelato essenziale nell’esecuzione della “missione Argo”, partita il 4 febbraio ‘44 e costituita dall’italiano SIM (“Servizio Informazioni Militari”) in collaborazione con l’inglese SOE (“Special Operation Executive”) a loro volta in contatto con il Comando Militare Regionale Veneto.

Durante la missione Tonolo ospitò Giovanni Bruno Rossoni (capitano dell’Aviazione entrato dopo l’8 settembre al servizio del SIM) e il marconista Veglia, che sbarcati sul litorale adriatico dal sottomarino “Platino” con l’incarico di raccogliere informazioni sulle forze armate tedesche in Veneto e di stabilire un collegamento tra i comandi militari partigiani e il comando alleato, si erano stabiliti a Venezia. Tonolo fece anche da tramite tra Rossoni e il Comando Militare del CLN regionale e provinciale. Dopo importanti operazioni d'intelligence, la missione terminò l’8 agosto 1944 quando Rossoni venne catturato, deportato in Germania e fucilato a Mauthausen poco prima della fine della guerra, e quando Tonolo ormai braccato e condannato a morte fu costretto a riparare in Svizzera.

162 Cfr. scheda biografica dell’A.N.P.I.: http://www.anpi.it/donne-e-uomini/silvio-trentin/

Giacomo Graziuso, Gioventù e Università italiana tra fascismo e Resistenza: l’attribuzione delle lauree Honoris Causa nell’Archivio del Novecento dell’Università di Padova (1926- 1956), Tesi di Laurea, Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Storia, Corso di Laurea in Scienze Storiche, Anno Accademico 2013/2014

Il Tonolo, che abitava a Mirano, era studente di Lettere e Filosofia presso l’Università Patavina, aveva maturato il suo antifascismo di matrice azionista già nel 1941-’42, sotto l’influenza dei corsi di Marchesi su Sallustio e Catullo, il quale, attraverso la letteratura latina, aveva potuto parlare liberamente di politica, e di Norberto Bobbio, il cui assistente era Opocher, che allora insegnava filosofia del diritto.

Grazie a questa vicinanza col gruppo dirigente della Resistenza veneta gli furono dati due importanti incarichi: fare da segretario a Silvio Trentin, quando questi era nascosto a Mira insieme al giovanissimo figlio Bruno, e il suo coinvolgimento nella missione Argo.

La missione Argo era una missione costituita dall’italiano SIM (Servizio Informazioni Militari) in collaborazione con l’inglese SOE (Special Operation Executive) che era in contatto con il Comando Militare Regionale Veneto. Meneghetti aveva dato l’incarico a Tonolo di accogliere Giovanni Bruno Rossoni, un capitano dell’Aviazione che dopo l’8 settembre era entrato in servizio al SIM.

Queste missioni svolsero un ruolo molto importante di collegamento tra le autorità alleate e le bande partigiane e di coordinamento tra le forze regolari e gli effettivi della Resistenza. In particolare lo scopo della Argo era di raccogliere informazioni sulle forze armate tedesche in Veneto e stabilire un collegamento tra i comandi militari partigiani e il comando alleato.

La missione era iniziata il 4 febbraio del ’44, quando dal sottomarino “Platino”, proveniente da Taranto, erano sbarcati Rossoni con il marconista Veglia sul litorale adriatico, vicino a Chioggia, dirigendosi poi a Venezia a casa Ferrari. Qui collocarono la ricetrasmittente, i cui fili si confondevano con quelli della biancheria. Grazie alla collaborazione dei ferrovieri fu possibile controllare il traffico militare tedesco, fornire notizie dettagliate sugli impianti delle stazioni d’interesse militare e dei lavori lungo la ferrovia; il servizio informativo si occupava anche dei porti e aeroporti e delle principali arterie stradali delle Venezie.

Il Tonolo faceva da tramite tra il Rossoni e il Comando Militare del CLN regionale e provinciale, favorito dal fatto che aveva la fidanzata a Venezia e poteva fare frequenti viaggi senza destare sospetti. La missione terminò l’8 agosto del ’44. Il Rossoni, però, dopo essere stato catturato, fu deportato in Germania e fucilato a Mauthausen poco prima della fine della guerra.

Il Tonolo braccato e condannato a morte fu fatto fuggire in Svizzera con documenti falsi e riparò presso dei parenti della fidanzata.

Maria Luciana Granzotto, Nel Miranese la lunga e difficile lotta della Resistenza di pianura, Patria Indipendente, 22 gennaio 2012

Il 26 gennaio [1944] partì da Brindisi il sommergibile Platino (ten. vasc. Vittorio Patrelli Campagnano), che sbarcò, poco dopo la mezzanotte del 30, cinque agenti dell’OSS vicino alla foce dell’Adige, nel Golfo di Venezia. La missione PEAR (piano radio Argo) era formata da due agenti della Regia Aeronautica: il capitano Bruno Rossoni, di Padova, e il sottufficiale Gaetano Neglia, di Palermo. Sbarcata il 31 alle foci del Po, operò nel Veneto raggiungendo Venezia il 4 febbraio e prendendo contatto con l’Esecutivo Militare, poi Comando Militare Provinciale Veneto. Dedicò particolare cura al controllo del traffico militare tedesco da e per la Germania sulle tre principali linee ferroviarie di comunicazione con l’Italia: Verona-Brennero, Mestre-Udine-Tarvisio, Mestre-Portogruaro-Trieste. Oltre a indicare gli obiettivi che le forze aeree alleate dovevano colpire, controllavano i risultati delle azioni. Le informazioni riguardarono ogni argomento d’interesse militare: numero e tipo delle locomotive, dei carri ferroviari, del materiale rotabile e fisso. Furono costituiti punti di controllo sulle grandi vie di comunicazione stradale con l’Austria (ponti di Vidor, della Priula, di Fagaré e di San Donà sul fiume Piave. Fu anche controllato il traffico costiero e lagunare fra Grado e Chioggia, fino al Po. Furono inoltre controllate e tenute sotto osservazione: - le fortificazioni alle foci del Piave (Jesolo, Marina di Cortellazzo), il dispositivo antisbarco fra Grado e la foce del Po, e i dispositivi per la distruzione degli impianti idrovori della stessa zona; - gli aeroporti di Aviano, Casarsa, Villorba e Campoformido; - il deposito di materiale del Genio (fra cui le travate metalliche necessarie al ripristino di tutti i ponti ferroviari del Veneto) della Comina (Pordenone); - il deposito autoparco di Casarsa; - il deposito munizioni di Campalto, Venezia; - i depositi combustibili sotterranei di Rovere sul Po e Roveredo in piano (Pordenone). L’8 agosto i due componenti furono arrestati, torturati e portati in Germania, dove furono fucilati dai tedeschi. <55

55 Riferimenti: Giuseppe Turcato e Agostino Zanon Dal Bo (a cura di), 1943-1945, Venezia nella Resistenza, Comune di Venezia, 1976, p. 208.

Giuliano Manzari, I sommergibili italiani dal settembre 1943 al dicembre 1945, Bollettino d’Archivio dell’Ufficio Storico della Marina Militare, Dicembre 2011

55 Riferimenti: Giuseppe Turcato e Agostino Zanon Dal Bo (a cura di), 1943-1945, Venezia nella Resistenza, Comune di Venezia, 1976, p. 208.

Giuliano Manzari, I sommergibili italiani dal settembre 1943 al dicembre 1945, Bollettino d’Archivio dell’Ufficio Storico della Marina Militare, Dicembre 2011

Attilio Rizzo nacque a Villadose (Rovigo) nel 1891. Fatto prigioniero dall'esercito austro-ungarico durante la Prima guerra mondiale, fu rinchiuso prima nel campo di concentramento di Braunau am Inn, e poi in quello di Mauthausen.

Nel 1919 si trasferì a San Donà di Piave (VE), dove, dopo aver lavorato per un breve periodo come geometra comunale, aprì uno studio privato. In quegli anni ricoprì ruoli di responsabilità nell'associazionismo locale di stampo cattolico e progettò vari edifici sacri a San Donà (la chiesa di Calvecchia, la chiesa del Piccolo Rifugio, la cappella Rubinato in Via Aquileia, la chiesa Ancillotto in Via Noventa) e a Musile (la chiesa delle Millepertiche, allora in frazione Croce).

Nel 1940 organizzò un primo incontro per creare una rete di contatti tra alcuni personaggi locali che condividevano con lui sentimenti antifascisti. Nel 1943 aderì alla Democrazia Cristiana. Dopo l'armistizio dell'8 settembre, partecipò a diverse riunioni volte all'organizzazione della Resistenza veneta, adoperandosi per stabilire contatti e collegamenti con Venezia e Treviso. Attraverso l'operato di staffette creò una rete di solidarietà nel territorio del Basso Piave e diede vita alla Brigata Eraclea della quale diventò il comandante. Nel dicembre 1943 fu arrestato a Venezia e condotto a Padova, dove fu incarcerato fino al 28 gennaio 1944.

Uscito dal carcere, riprese i collegamenti con le dirigenze provinciali e regionali della Resistenza veneta occupandosi della propaganda. Partecipò alla "Missione Argo", grazie alla quale i partigiani di San Donà ottennero un importante lancio da parte degli Alleati nei primi giorni di luglio del 1944. A causa di questo suo coinvolgimento, nell'agosto del 1944 fu nuovamente arrestato e detenuto nel carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia fino al 5 ottobre. In seguito fu trasferito nel campo di concentramento di Bolzano e, infine, a Mauthausen.

Morì a Gusen il 5 gennaio 1945 [...]

Redazione, Attilio Rizzo, ElevaMente al cubo

Nel 1919 si trasferì a San Donà di Piave (VE), dove, dopo aver lavorato per un breve periodo come geometra comunale, aprì uno studio privato. In quegli anni ricoprì ruoli di responsabilità nell'associazionismo locale di stampo cattolico e progettò vari edifici sacri a San Donà (la chiesa di Calvecchia, la chiesa del Piccolo Rifugio, la cappella Rubinato in Via Aquileia, la chiesa Ancillotto in Via Noventa) e a Musile (la chiesa delle Millepertiche, allora in frazione Croce).

Nel 1940 organizzò un primo incontro per creare una rete di contatti tra alcuni personaggi locali che condividevano con lui sentimenti antifascisti. Nel 1943 aderì alla Democrazia Cristiana. Dopo l'armistizio dell'8 settembre, partecipò a diverse riunioni volte all'organizzazione della Resistenza veneta, adoperandosi per stabilire contatti e collegamenti con Venezia e Treviso. Attraverso l'operato di staffette creò una rete di solidarietà nel territorio del Basso Piave e diede vita alla Brigata Eraclea della quale diventò il comandante. Nel dicembre 1943 fu arrestato a Venezia e condotto a Padova, dove fu incarcerato fino al 28 gennaio 1944.

Uscito dal carcere, riprese i collegamenti con le dirigenze provinciali e regionali della Resistenza veneta occupandosi della propaganda. Partecipò alla "Missione Argo", grazie alla quale i partigiani di San Donà ottennero un importante lancio da parte degli Alleati nei primi giorni di luglio del 1944. A causa di questo suo coinvolgimento, nell'agosto del 1944 fu nuovamente arrestato e detenuto nel carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia fino al 5 ottobre. In seguito fu trasferito nel campo di concentramento di Bolzano e, infine, a Mauthausen.

Morì a Gusen il 5 gennaio 1945 [...]

Redazione, Attilio Rizzo, ElevaMente al cubo

Giancarlo Tonolo. “Giancarlo Tonolo, giovane studente in Lettere e Filosofia [all’università di Padova frequenta i corsi di Marchesi e Bobbio] (…) e ne importa le idee in apese, dove ha modo di discuterle di nascosto con altri giovani amici. Giancarlo Tonolo ha anche la possibilità di prendere parte a quella riunione di fine settembre 1943 (tenutasi a Padova, in casa di Concetto Marchesi) dalla quale prenderà vita il Comitato di Liberazione Nazionale Regionale. Grazie a questa importante esperienza padovana e all’apporto degli altri giovani miranesi (…) inizia l’attività del Comitato di Mirano. (…) Collabora a livello provinciale alla realizzazione della “Missione Argo” (M. Lazzari, Mirano 1938-1946, p. 7). È sindaco di Mirano dal 1970 al 1980.

(a cura di) Giulia Albanese, Giulio Babbo, Marco Borghi, Elena Carano, Memoria resistente. La Lotta partigiana a Venezia e provincia nel ricordo dei protagonisti, Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea con il patrocinio del Comune di Venezia in collaborazione con la Presidenza del Consiglio comunale Provincia di Venezia - Assessorato all'Educazione, 2005

(a cura di) Giulia Albanese, Giulio Babbo, Marco Borghi, Elena Carano, Memoria resistente. La Lotta partigiana a Venezia e provincia nel ricordo dei protagonisti, Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea con il patrocinio del Comune di Venezia in collaborazione con la Presidenza del Consiglio comunale Provincia di Venezia - Assessorato all'Educazione, 2005

Etichette:

1944,

Argo,

Attilio Rizzo,

gennaio,

Giancarlo Tonolo,

Giovanni Bruno Rossoni,

Missione,

Padova,

partigiani,

SIM,

SOE,

tedeschi,

Veneto

Iscriviti a:

Commenti (Atom)

.JPG)