.JPG) |

| Ventimiglia (IM): il centro urbano ed il fiume Roia verso la Foce |

|

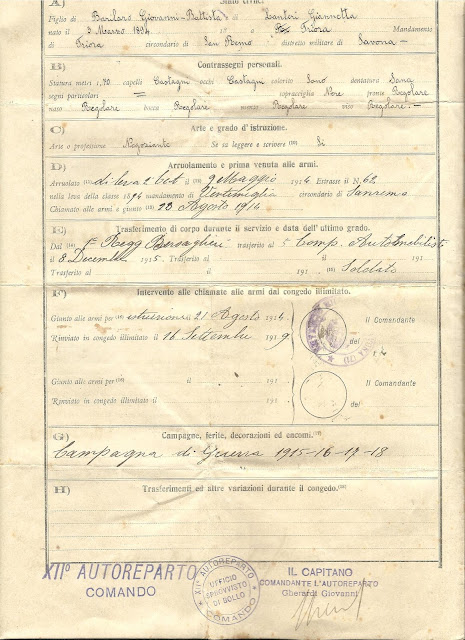

| L'articolo de "l'Unità" qui menzionato |

Sarebbe da ringraziare idealmente l'autore del pezzo, Silvio Micheli per l'enfasi da lui messa per quel suo vero e proprio manifesto di propaganda turistica della città di confine, per la documentata e plastica descrizione di una antica Battaglia di Fiori, ancor più dell'arte ("Gli intarsi di fiori assumono sfumature impensate") e della passione con cui si costruivano i carri ("Fare un carro non è una parola e nemmeno basta aver volontà e pazienza. Bisogna vederli"), per la sottolineatura del grande entusiasmo popolare rispetto all'evento annunciato.

Ci sono altre perle di racconto, quali "Sfilano i carri lungo il magnifico viale Cavour", allo stato attuale non più alberato, ma ancora bello con le sue palazzine ormai storiche, "I viali si trasformano in fiumane di gente stipata tra casa e casa", "I carri appaiono presto pelati, spolpati, ridotti come alla vigilia tutti ferri e assi": il cronista si era sicuramente informato almeno circa l'edizione precedente.

In questo variegato quadro Micheli introduceva il Corsaro Nero quasi di sbieco, come qui si riferisce meglio più avanti.

Nel

1951 sarebbe stato Francesco Biamonti a dedicare delicate note

poetiche, quindi, senza retorica di sorta, alla Battaglia di Fiori, "Serenità tra i fiori" ("La Battaglia dei fiori", numero unico, 20 Maggio 1951), uno scritto di recente ripubblicato da Terra Ligure.

Lo

stesso anno, ma in data 29 agosto 1951, un trafiletto de "l'Unità"

tornava a citare Ventimiglia come sede di partenza (il 15 settembre) di

una delle staffette del giornale, evento promozionale di cui si

anticipava che "Dopo aver percorso migliaia di chilometri i portatori di

fiaccole si ricongiungeranno a Bologna".

Salvi errori ed

omissioni, nelle ricerche sul Web occorre arrivare all'11 giugno 1956

per scoprire un minimo di attenzione da parte de "La Stampa" circa la

Battaglia di Fiori: Presenti Rascel e De Sica. Gran Folla a Ventimiglia per la "battaglia dei fiori".

Adriano Maini

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)